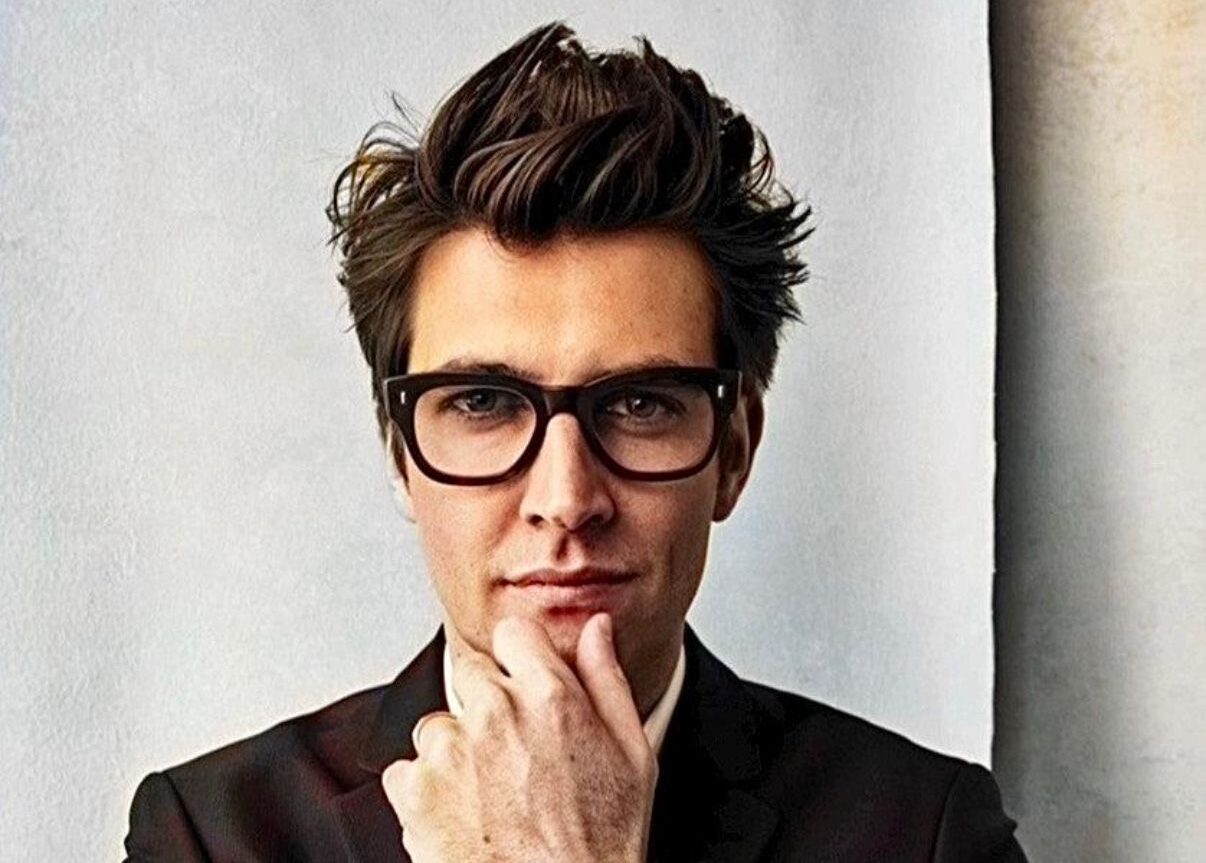

Marcel Ophüls, qui a osé filmer la France de Pétain, est mort à 97 ans

par Lisa Galstian27.05.2025

Le cinéma perd une étoile en pleine clôture du Festival de Cannes. Le réalisateur documentariste Marcel Ophüls, fils du réalisateur juif allemand Max Ophüls et de l’actrice allemande Hildegard Wall, s’est éteint ce samedi 24 mai à 97 ans. C’est son petit-fils Andreas-Benjamin Seyfert qui s’est chargé de communiquer la nouvelle au Monde.

Survivre à l’Histoire pour mieux la filmer

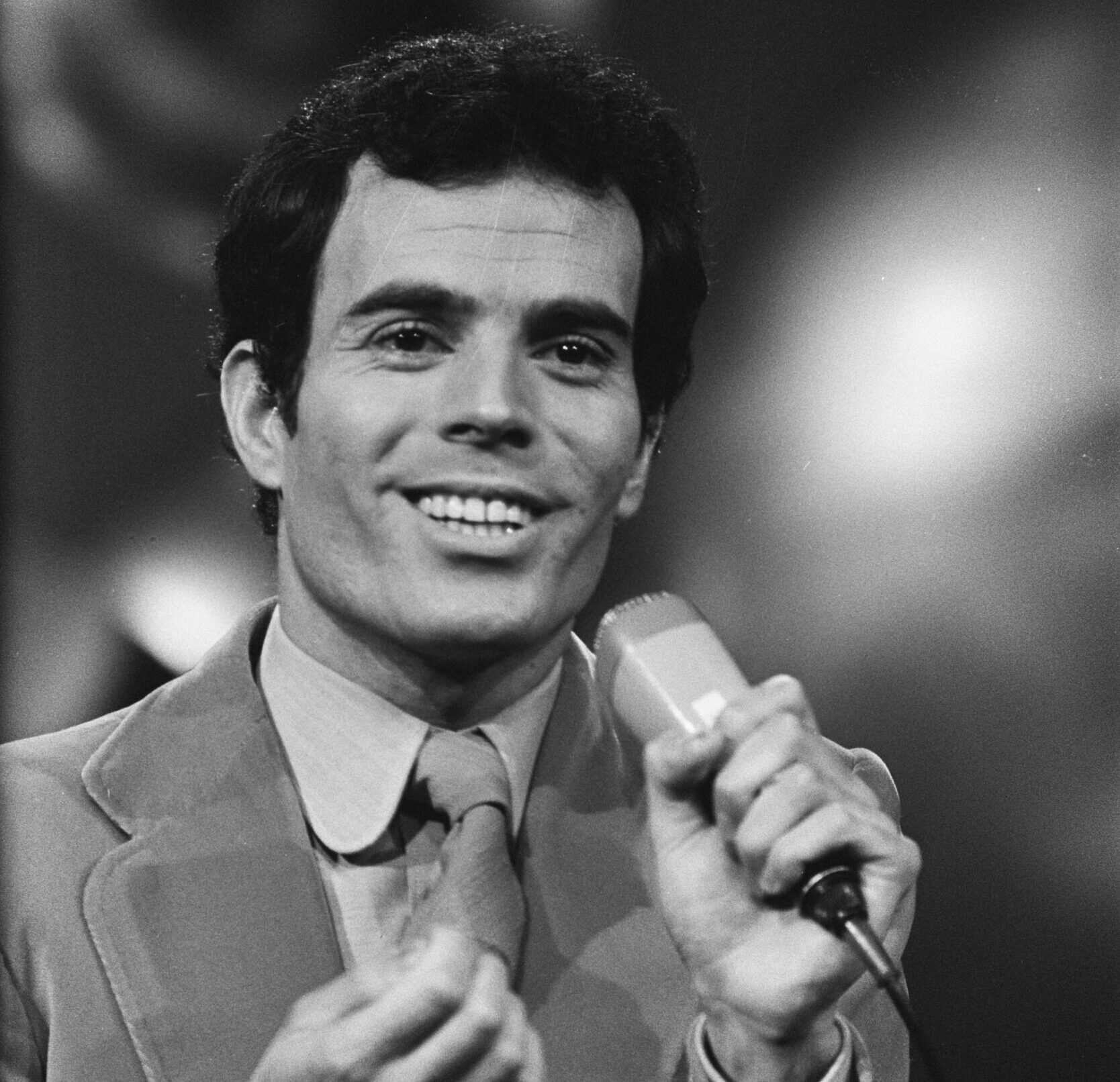

Né le 1er novembre 1927 à Francfort (République de Weimar), Marcel Ophüls connait une jeunesse difficile dans un monde en plein chaos. À l’avènement du nazisme hitlérien, en 1933, la famille Ophüls est contrainte de fuir l’Allemagne pour la France. Mais leur itinérance ne fait que débuter. En 1941, Max, Hildegard et Marcel ressortent leurs valises : direction les États-Unis.

Après des études à Hollywood High School, l’Université de Californie et l’Occidental College, le futur cinéaste est envoyé au Japon pour son service militaire. De retour à Paris en 1950, il se lance dans des études philosophie qu’il abandonne pour débuter comme assistant auprès de Julien Duvivier, d’Anatole Litvak et de son père sur le film Lola Monthès (1955). Après quelques films de fiction, dont Peau de banane (1963) avec Jean-Paul Belmondo, Marcel Ophüls se tourne vers ce qui deviendra sa spécialité : le documentaire.

Le Chagrin et la Pitié, ce que la France a eu honte de diffuser…

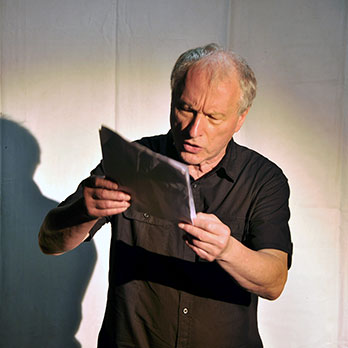

D’une durée de quatre heures et tourné en noir et blanc, Le Chagrin et la Pitié (1969) n’a rien d’attractif au premier abord. Et pourtant, c’est l’œuvre de sa vie.

Dans ce documentaire, Marcel Ophüls pointe sa caméra sur la collaboration en France sous le Régime de Vichy, avec des témoignages de résistants, de collaborateurs et de citoyens ordinaires. Un projet autant osé que nécessaire à notre devoir de conscience et de mémoire collective. À travers son film, le réalisateur ébranle le mythe d’une France unanimement résistante face à la terreur antisémite du Troisième Reich. Sans surprise, le long-métrage est interdit de diffusion à la télévision française par l’ORTF, rongé par la honte. Et ce, pendant plus d’une décennie.

Coup de théâtre en 1971 : Le Chagrin et la Pitié reçoit une nomination aux Oscars et devient un jalon du cinéma documentaire. Son œuvre résonne aujourd’hui plus que jamais, rappelant à la France de se ranger, cette fois-ci, du bon côté de l’Histoire. Un véritable tournant dans la carrière d’Ophüls, qui n’est qu’à la case départ de son ascension fulgurante…

Un œil éveillé sur les récits mis de côté

Le réalisateur poursuit sa filmographie en mettant la lumière sur les zones d’ombre de l’Histoire.

Dans Veillées d’armes (1994), il interroge le rôle des journalistes en temps de guerre, notamment lors du siège de Sarajevo. Il réalise également Hôtel Terminus (1988) qui lui permet de décrocher l’Oscar du meilleur documentaire. Armé de son regard aguerri et d’une caméra, Ophüls se place comme un pionnier du documentaire d’investigation. Son cinéma conscient lui vaut d’ailleurs la Berlinale Camera en 2015 pour l’ensemble de sa carrière.

Engagé pour la vérité, capable de questionner les récits soi-disant officiels, le maître du documentaire laisse derrière lui un héritage poignant. Une source d’inspiration incontestable pour des générations entières de cinéastes.

© Le Chagrin et la Pitié