Marc Sinclair , « Difficile, pour un homme, de sortir de son cagibi psychosexuel »

par Antoine Couder27.01.2024

Dans un roman épique, entre Montréal, Miami, Paris et Buenos Aires, l’auteur Québécois « vide son cœur » en dressant le tableau d’une masculinité toxique que rien ne semble vouloir enrayer.

Du masculin, il y a d’abord cette fatalité, cette alternance contrainte entre potentia et impotentia ; bander et débander, passer sans jamais s’arrêter de la volupté à la tristesse. On peut longtemps discuter de cette mécanique implacable qui affecte les hommes de manière bien différenciée, pas plus qu’elle ne prend en compte la chimie et ce que peut apporter aujourd’hui à un homme le soutien de la médecine érectile. Et c’est peut-être par là qu’il faut creuser, dans cette façon de rester toujours, pour l’éternité, dans sa magnifique puissance.

C’est bien ce qui guide Daniel, le personnage principal de ce roman, dont l’appétit sexuel n’a d’égal que son goût du verbe et des idées. « Le soleil drainait l’argent et les nouveaux projets, qui à leur tour galvanisaient le sexe et les paradis artificiels en boostant l’énergie créatrice, les nouvelles idées et ainsi de suite ». D’un côté le commerce, de l’autre la pensée : la puissante économie spéculative des années 1990, ses angles morts et sa petite cuisine à la limite de la légalité ; et puis la docte pensée occidentale qui s’emploie à décortiquer le trouble de la sexualité. Psychanalyse, philosophie et littérature sadienne sont tour à tour examinées à travers des conversations de salon dont le Paris de la fin du XXe offre le parfait décor pour celui qui, jeune étudiant, y a fait ses armes.

Trop peu ou pas assez

Le scénario de cette nouvelle éducation sentimentale nous est bien connu, sauf que Sinclair y introduit peu à peu sa nuance. Amouraché de l’autrice Nelly Arcan dont la prose lui paraît un temps justifier son goût de la dépravation – la souillure, la liberté, en un mot la vérité-, son héros se retrouve face à lui-même, non face à sa propre altérité, mais celle de sa compagne latino qu’il a pêchée dans le monde de la prostitution, y trouvant d’ailleurs de quoi renchérir sur sa morale étroitement masculiniste (il n’a que les putes qui peuvent savoir aimer). D’abord exalté par son innocente animalité, il finit par s’ennuyer ferme. De retour à Paris, il néglige sa Claudia qu’il trouve un peu trop cruche et pas assez glamour, de moins en moins bandante et, surtout amoureuse d’un être dont il finit par se méfier foncièrement, c’est-à-dire lui-même.

Plus naturaliste que pessimiste

Il faudra un drame pour remettre les pendules à l’heure et, en discutant avec l’auteur, on comprend qu’il n’y a peut-être pas d’autre issue qu’une tragédie pour réveiller les consciences masculines endormies. Pire, ce n’est peut-être que dans la révélation d’un secret d’enfance qu’un homme peut prendre la mesure de cette « maladie » qui dirige son existence. Étant donné que les traumatismes sexuels sont proportionnellement plus faibles chez les hommes que chez les femmes, il est peu à parier que le monde puisse facilement évoluer vers plus de douceur et d’égalité entre les hommes et les femmes. À 58 ans, Marc Sinclair se dit pourtant plus « naturaliste que pessimiste », parfait adepte d’un « techno-optimiste » qui pourrait, de loin en loin, rebattre les cartes de la guerre des sexes. On veut bien le croire, mais, tout de même, on s’interroge. Rien d’autre cher Daniel ? Alors, peut-être oui, cette idée de la sobriété encouragée par quelques Grecs anciens, l’idée de se retenir, de tenir en soi cette sève vivifiante qui pourrait peut-être illuminer notre monde intérieur, notre propre intimité. Entre sobriété et quasi-mysticisme, il y a chez l’auteur cette idée d’un plaisir silencieux, mais décuplé qui pourrait pacifier l’irrépressible de la masculinité. La balle est dans le camp des prochaines générations…

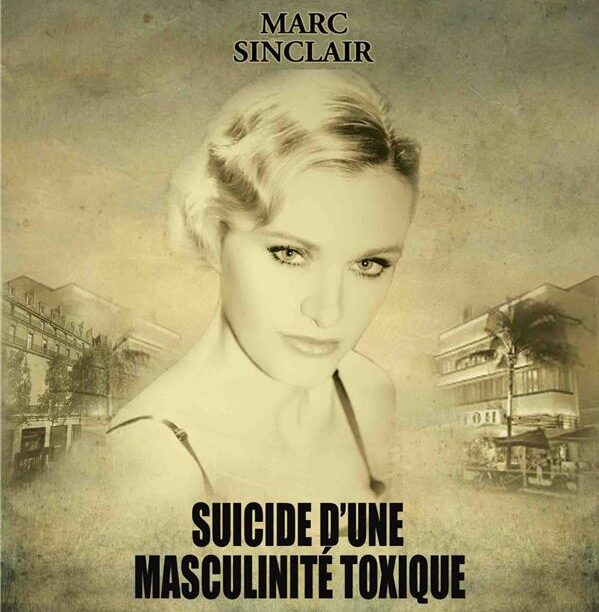

Marc Sinclair, Suicide d’une masculinité toxique, éditions des « auteurs de livres », février 2024.

visuel : couverture du livre

« La fin du courage», team Béart et Guillemin au Théâtre de l’Atelier

par Yaël Hirsch29.01.2026

→ Lire l’article

Clémentine Aubry, un nouvel élan pour le Festival d’Avignon

par Agnès Lemoine29.01.2026

→ Lire l’article