Les voix de l’Iran : Nasim Ahmadpour « L’espoir n’existe que dans l’action »

par Hanna Kay03.02.2026

Née à Ispahan, passée par Téhéran avant de vivre entre plusieurs pays, Nasim Ahmadpour est metteuse en scène de théâtre. Pour elle, créer n’est pas un luxe mais une nécessité vitale et une responsabilité d’engagement et de transmission. Entre migration et retour perpétuel en Iran, censure et invention, elle transforme les contraintes en matière vivante. Son grand projet performatif, The Tables, archive ce que l’histoire officielle tente d’effacer. Rencontre avec une artiste qui fait de l’art un acte de résistance, d’insitance, contre l’oubli, pour la dignité humaine.

Vous avez grandi en Iran et vécu entre plusieurs cultures. Comment cet entre-deux a-t-il façonné votre regard ?

Je suis née à Ispahan, une ville d’une grande beauté, dont l’architecture a inspiré des générations d’artistes. À 19 ans, je suis partie à Téhéran pour mes études et j’y ai vécu de longues années, au cœur de la vie culturelle et politique. Ensuite, j’ai voyagé pour des projets de cinéma et de théâtre avant d’aller aux États-Unis. Mais l’Iran est toujours resté mon point d’ancrage. L’écrivain iranien Iraj Karimi disait : « La maison est l’endroit d’où l’on part et où l’on revient. » Pour moi, l’Iran est à la fois départ et destination. Vivre entre plusieurs lieux, c’est être toujours un peu étrangère. Cela engendre toujours un désir de mouvement et permet de voir le monde plus clairement, mais cela crée aussi une profonde aliénation.Ces dernières années, j’ai essayé de ne manquer aucun moment en Iran. J’ai passé du temps à Téhéran, toutes les semaines récentes et les deux dernières années. Voir l’énergie vibrante des rues, l’esprit indomptable du peuple, celles et ceux qui tentent de bâtir un monde nouveau, a été profondément inspirant, même si chaque transformation est aussi douloureuse.

Que ressentez-vous face aux événements actuels en Iran ? En quoi représentent-ils une forme d’espoir différente des révolutions passées, notamment après le mouvement « Femme, Vie, Liberté » ?

Quand on est au cœur des événements, les émotions se superposent : colère, espoir, peur, épuisement, courage. Tout à la fois. Mais ces mouvements s’inscrivent dans une continuité : 1997, 2009, 2017, 2019, puis « Femme, Vie, Liberté » déclenché par la mort de Mahsa Amini. Chaque génération porte les luttes de la précédente. À chaque embrasement de la société iranienne, l’espoir du changement coexiste avec la peur de l’échec. Cette fois, les voix sont plus fortes, les revendications plus vivantes, la répression aussi. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sais que les gens que je vois ne se tairont plus. Je me sens profondément honorée de faire partie de ce peuple — de celles et ceux qui créent, changent, refusent de céder.

Votre art ne célèbre pas seulement la beauté : il affronte la censure, l’obscurantisme, la peur. Comment crée-t-on dans ces conditions ?

Mon parcours d’artiste iranienne a toujours été façonné par un dialogue entre mon monde intérieur et la société qui m’entoure. Vivre en Iran, où les concepts artistiques peuvent changer brutalement et où les structures peuvent s’effondrer à tout moment, est à la fois exaltant et périlleux. Créer en Iran, c’est vivre dans l’instabilité permanente. Les idées peuvent changer du jour au lendemain. J’ai toujours dû être prête à ce que mes cadres se brisent. Aujourd’hui encore, je parlais avec une amie qui était partie de longues années et venait de revenir en Iran. Elle me disait qu’elle avait soudain l’impression que beaucoup de choses sur lesquelles elle travaillait auparavant lui semblaient désormais vaines, presque inutiles. Je comprends parfaitement ce sentiment, c’est une expérience très courante pour les artistes en Iran. Depuis le début de mon chemin artistique, j’ai toujours dû me préparer à voir mes idées évoluer, mes cadres s’écrouler et la vie quotidienne se transformer de façon imprévisible.

Un artiste iranien travaille sous la censure, les restrictions, la peur. J’ai essayé de faire de ces contraintes une partie de mon travail. Parfois je me demande ce que j’aurais créé sans elles, mais on ne peut pas le savoir. Même ne pas travailler est devenu une réponse artistique. Mon art est né de l’observation : regarder la société, écouter, avancer avec les autres. Il ne s’agit pas de se mettre en avant, mais de témoigner de l’époque que nous traversons.

Vous souvenez-vous du moment où l’art est devenu non plus une passion, mais une nécessité ?

Oui. En 2019. Lors des manifestations contre la hausse du carburant, violemment réprimées. J’étais alors jurée au Festival de théâtre de Fajr et j’avais imaginé transformer la séance du jury en performance vivante. Tout cela coïncidait avec l’assassinat de Qassem Soleimani par les Etats-Unis (commandant de la Force Al-Qods du corps des gardiens de la révolution islamique et proche du Guide Suprême) et l’abattage de l’avion de ligne ukrainien en riposte par le régime islamique d’Iran. De nombreux artistes se sont retirés du festival en signe de protestation contre le gouvernement. Dans la section où j’étais jurée, il ne restait pratiquement plus de spectacles. La séance du jury n’a jamais eu lieu, et ma performance a été annulée. Deux ans plus tard, j’ai écrit Le Rapport du Jour du Jugement — la performance qui n’avait jamais existé, mais cette fois sur le papier. Ce texte est devenu le point de départ de mon projet The Tables. Des personnes réelles y lisent des fragments de l’histoire du théâtre iranien, effacés par la censure. Le projet documente ce que l’on tente de faire disparaître. Par la répétition, ces textes résistent à l’oubli. Pour moi, ce n’est pas seulement de l’art. C’est une responsabilité.

Votre projet The Tables a voyagé de New York à Téhéran, de Bruxelles à Paris, abordant tour à tour la censure, l’interdiction de danser, puis l’effacement des femmes artistes. Comment chaque “table” s’est-elle imposée à vous comme une nécessité, et que raconte, au fond, cette traversée des silences imposés par le système iranien ?

Table One, Le Rapport du Jour du Jugement, a été présenté à Performa à New York, dans le cadre d’International Voices à Chicago, ainsi que dans des lieux underground à Téhéran. Table Two, présenté au Kunsten Festival de Bruxelles sous le titre We Came to Dance, raconte l’histoire de danseurs interdits de danser par le système. Ce travail a également été montré à la Fondation Cartier, à la Triennale et au Festival d’Automne à Paris. Table Three se concentre sur des femmes qui, après avoir retiré le hijab obligatoire, ne sont plus autorisées à participer aux productions officielles de cinéma et de théâtre. Cette table s’intitule Lady with Fans, traduction libre du tableau de Picasso Femme à l’éventail. En persan, le titre signifie à la fois « une femme avec un éventail » et « une femme et ses admirateurs », un jeu de mots chargé de résonances politiques et théâtrales.

Dans ces performances, plusieurs personnes — de vraies personnes, non des acteurs — sont assises derrière une table rectangulaire et lisent le texte à voix haute. Ces textes sont des fragments documentaires de l’histoire contemporaine du théâtre iranien. Le projet vise à documenter et archiver des événements effacés de l’histoire officielle par la censure. Des textes qui, par leur répétition, résistent à l’oubli. Pour moi, ce projet est plus qu’une œuvre artistique : c’est un engagement, une responsabilité que je me sens obligée de mener jusqu’au bout.

Le monde semble parfois détourner le regard de cette jeunesse iranienne qui tombe face à la tyrannie d’un régime islamique. L’art peut-il combler ce silence ?

Le monde est instable, le Moyen-Orient extrêmement fragile, et l’Iran traverse une situation particulièrement douloureuse. Pour celles et ceux qui vivent cela chaque jour, être vus et entendus est essentiel. L’indifférence devient une blessure supplémentaire. Les médias obéissent à des intérêts politiques, à des rapports de pouvoir. Certaines voix sont amplifiées, d’autres étouffées. C’est là que l’art peut rester — là où l’actualité passe trop vite. S’il reflète son environnement, il devient témoignage, mémoire, document. L’art insiste sur la dignité et la complexité des vies humaines, même quand la politique tente de les réduire à des chiffres. Parfois, cette insistance est déjà une résistance.

Quel est votre espoir le plus profond aujourd’hui ?

Voir grandir le courage, la solidarité, la liberté. Que les gens continuent d’agir, de créer et de résister, même sous la répression. Pour moi, l’espoir n’existe que dans l’action : créer, témoigner, se soutenir, imaginer un monde où la dignité humaine et la créativité ne sont jamais étouffées.

Et la suite ?

Je prépare Tables Three et Four. Dans chaque performance, un.e autre metteur.se en scène me représente. Dans ce projet, le manifeste et les idées qui le sous-tendent priment sur les noms, les crédits ou les statuts. Table Three a été acceptée en résidence à la Cité pour l’automne 2026. J’espère y achever l’ensemble du projet The Tables et en déployer pleinement la vision, fruit d’un travail au long cours.

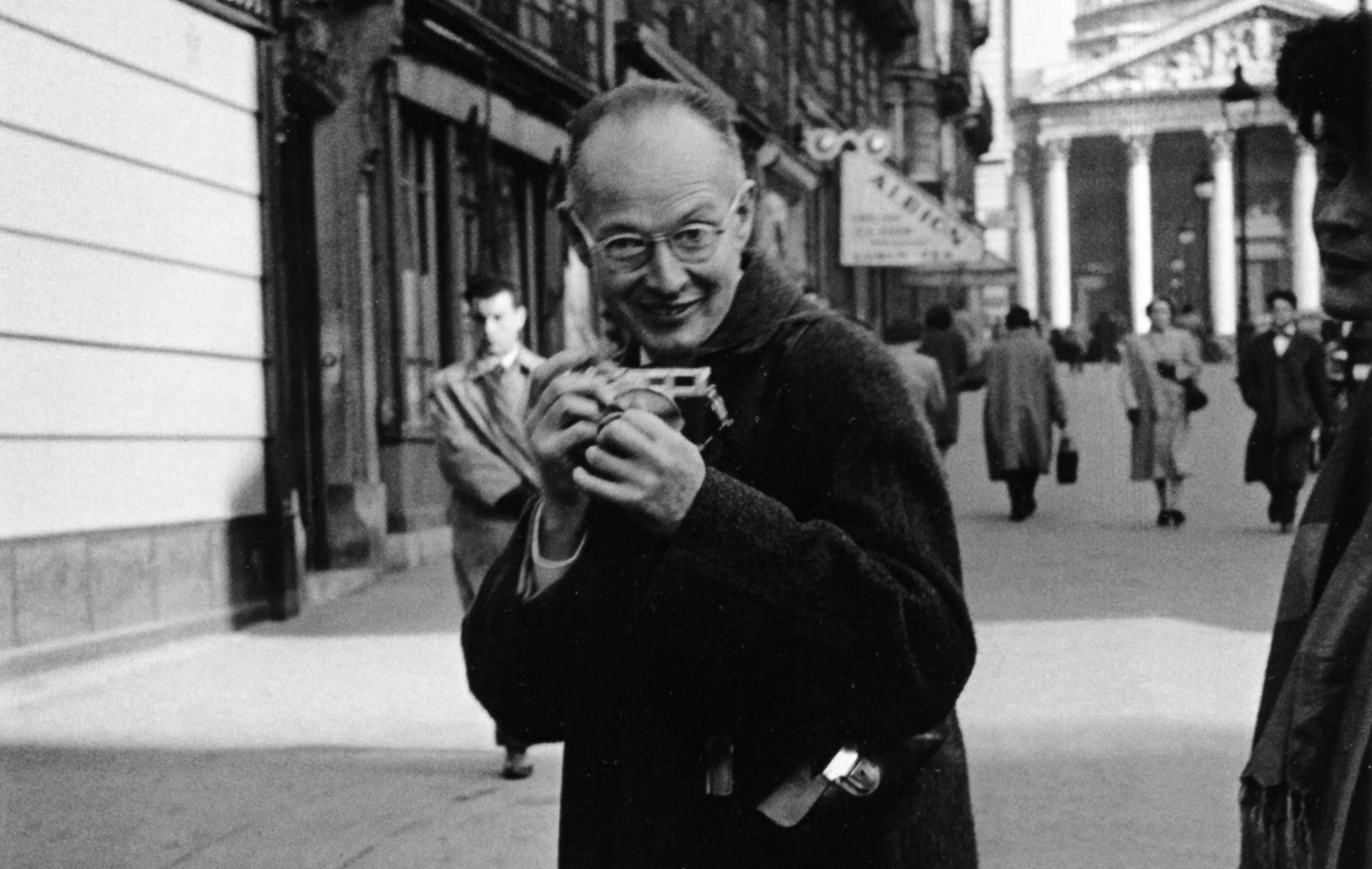

Visuel : © Beatrice Borgers

Trois mois pour lever le voile sur le Jugement Dernier de Michel-Ange

par Olympe Auney03.02.2026

→ Lire l’article

En Iran, l’arrestation du co-scénariste de Jafar Panahi rappelle la fragilité de la liberté artistique

par Kenza Boumahdi03.02.2026

→ Lire l’article