Le peintre-dessinateur Joël Person : « Le cheval dégage une tension érotique »

par Hannah Starman17.02.2026

Joël Person nous a reçu dans son atelier à Paris pour nous parler de ses dessins, de ses rythmes et de ses obsessions. Il expose jusqu’au 28 février ses œuvres emblématiques à la Loo & Lou Gallery dans le Haut Marais. Il participera également à l’exposition collective J’ai fait la saison dans cette boîte crânienne qui ouvre à la Galerie 24b le 10 mars.

Vous enchaînez votre exposition à la Luxembourg Art Week avec une exposition personnelle intitulée Le Paradis Perdu à la Galerie Loo & Lou. Vous y exposez notamment vos Chevaux de l’Apocalypse ?

Ce qu’il en reste, en tout cas, puisque nous avons vendu deux grands morceaux de cette œuvre de 10 m, qui avaient beaucoup circulé. Les Chevaux de l’Apocalypse étaient dessinés sur papier, donc fragiles. Nous avons encadré l’œuvre et j’ai fini par accepter de la vendre par morceaux. J’en expose un, qui n’avait pas été vendu au Luxembourg et que nous avons coupé en deux. Mais vous y trouverez aussi L’existence d’un tel être, le cheval à la barre, qui est un peu ma Joconde. J’en ai fait de nombreuses versions et la toute première est dans la collection Hermès, tout comme une vingtaine de mes chevaux.

Pour cette exposition, j’ai voulu en faire un autre cheval à la barre parce qu’un cheval – le symbole romantique de puissance – enfermé, entravé a beaucoup de sens quand on parle du paradis perdu. Mais le paradis perdu, c’est tant d’autres choses aussi, l’enfance, la nature. Par exemple, pour cette exposition, j’ai fait aussi quelques paysages. Je me suis installé toujours au même endroit et je dessinais ce que j’avais sous les yeux. J’ai fait le Chant de la Terre, un hommage à Mahler. Ici aussi, on retrouve l’idée d’un paradis perdu, d’une campagne transformée et d’une nature violentée. J’ai dessiné le même arbre, encore et encore, jusqu’à ce que je trouve une pulsation, un rythme. Sinon, on fait une copie qui est sans intérêt.

Vous avez réalisé de très nombreux dessins de chevaux, certains en grandeur nature ou presque. D’où vient cette obsession du cheval ?

J’ai peur des chevaux. Mon rapport au cheval vient de l’enfance. Du côté maternel, il y avait le cheval de la dynastie Tang que mon grand-père, pilote dans le port de Shanghai, avait ramené de Chine et offert à ma mère pour son mariage. Par inquiétude que je ne le casse, ma mère me disait : « Si tu le touches, il va te mordre ». La statuette du cheval était en hauteur et, enfant, je voyais d’en dessous sa mâchoire menaçante. J’étais obsédé par cet interdit. Du côté paternel, il y avait un ancêtre, Paul Magne de la Croix, qui était peintre animalier et cavalier. Il a peint Le Supplice de Brunehaut, une très grande toile qui représente la fille du roi des Wisigoths, attachée par les cheveux à la queue d’un cheval qui vous arrive dessus. Ce tableau était dans le bureau de mon père. À force de le regarder, j’ai commencé à voir des formes érotiques dans les rochers que je n’avais pas remarquées enfant. Le cheval dégage une tension érotique, voire androgyne. C’est un animal peureux, ses jambes sont très fragiles et en même temps c’est un animal puissant qui symbolise le pouvoir. Quand je dessine ces assemblages de chevaux, je ne sais pas à quoi va ressembler le jeu entre le plein et le vide des jambes, mais j’essaie d’être anatomiquement le plus précis possible. Une fois assemblés, les chevaux créent une surprise et je les cadre très près pour que l’on ne voie pas les têtes en entier. Ça me donne le rythme dont j’ai besoin. L’animal qui broute dans un pré ne m’intéresse pas.

Vous exposez aussi une partie de la série Bruits du Monde, un assemblage de dessins carrés de petit format. On y trouve des thématiques d’actualité, les migrants, les SDF, la violence, mais aussi des scènes de la vie quotidienne. Comment est né ce projet ?

J’ai commencé ce travail il y a une dizaine d’années pour une exposition collective à la Halle Saint-Pierre à Paris. Au départ j’ai voulu dessiner des chevaux cabrés – c’est mon obsession – mais le commissaire d’exposition m’en a dissuadé et il avait raison. J’ai donc décidé de faire un assemblage de dessins où se mélangent l’actualité politique et l’intimité, et je me suis imposé un format, un carré de 29,50 x 29,50. J’ai continué à compléter la série Bruits du Monde et les carrés de cette série ont été exposés au Musée Jenisch dans le cadre de l’exposition Dessin Politique, Dessin Poétique. Je m’aperçois que plus je dessine l’actualité, plus je me retrouve dans l’histoire de l’art. Par exemple, je dessine un tas de cadavres de migrants dans une barge – c’est violent à faire – et tout d’un coup je pense au Radeau de la Méduse. Ou encore, j’ai dessiné un homosexuel tchétchène en train de se faire zigouiller par la police. Son corps est nu, christique. En le dessinant, j’ai imaginé la Déposition du Christ. Finalement, rien ne change. La violence est toujours là.

Comment dessinez-vous l’actualité ?

Je prends des images sur les réseaux sociaux, souvent de très mauvaise qualité. Ensuite, je les imprime, je les recadre en anticipant le format carré et je me mets à dessiner. Des fois, je ne comprends pas tout ce que je dessine. Une photographie ne donne pas toujours toutes les informations. Par conséquent, je prends beaucoup de temps à comprendre ce que je dessine. À force de la dessiner, une forme que je n’avais pas comprise, se révèle. Par exemple, quand j’ai dessiné La République En Marche, un groupe d’une dizaine de CRS et de policiers sur double carré, j’ai pris conscience du fait qu’ils sont suréquipés. Et quand je mets en face le carré intitulé Le Peuple Jaune, je vois des gens de tous âges, désorientés, qui ne savent pas où aller. Je n’ai pas de jugement politique, mais j’ai des constats visuels.

Est-ce que le fait de dessiner vous permet de maîtriser vos émotions ? Je pense aux dessins que vous avez faits de votre père malade et mourant.

Dessiner, c’est toucher à distance. Jeune, j’étais très timide mais je dessinais tout le monde. C’était pour moi une façon de communiquer, de m’approprier mon sujet. Mon père, Yves Person, était administrateur colonial dans toute l’Afrique de l’Ouest, professeur d’histoire très apprécié et un des pionniers des études d’histoire de l’Afrique. Il est mort d’une tumeur au cerveau quand j’avais vingt ans. J’ai fait le dessin Mon père affaibli par la maladie et d’autres dessins de mon père mourant sur le vif. On y voit mon père regarder la télévision et, à côté, on voit qu’il tombe de sommeil. En même temps que je dessinais mon père en train de s’éteindre, je dessinais au Jardin des Plantes des animaux vivants, dévorant la viande. C’était inconscient. Le dessin m’a aidé à faire le deuil.

Vous faites beaucoup de dessins sur le vif des musiciens. Quel rôle joue la musique dans votre œuvre ?

Dans le dessin, il faut associer la précision et l’observation. C’est la même rigueur que celle d’un musicien classique. Et une fois qu’on a la maîtrise, on ajoute le rythme et l’interprétation. J’ai fait une série que j’ai appelée Carnet de notes. Mon amie Marine Pierrot Detry est productrice de musique classique et de jazz, donc ça s’est fait naturellement. J’ai retrouvé la sensation que j’avais quand je dessinais des animaux au Jardin des Plantes. Parfois, pendant le concert, je ne vois rien parce que je suis assis dans une salle noire et seule la scène est éclairée. Mais quand je suis en état de concentration totale, j’ai l’impression que je ne vois rien et en même temps je vois tout. Je ne fais plus d’effort. Je suis comme en transe et c’est grisant. Quand je dessine, j’ai beaucoup d’émotions, de sensations, mais dès que c’est fini, j’ai envie de recommencer. J’aime beaucoup mes dessins de concert parce que tout est sur le vif et je tiens beaucoup à faire des portraits ressemblants en mouvement. Le carnet n’est pas grand, donc ça fait des tout petits portraits, mais pour moi c’est important que l’on puisse reconnaître l’humanité et la personnalité de chacun des musiciens.

Vos œuvres en couleur sont rares, mais on en voit plusieurs dans Le Paradis Perdu. Quel est votre rapport à la couleur ?

La couleur, c’est toujours compliqué pour moi. Je n’ai pas envie d’en faire et je déteste son côté décoratif. Mon problème avec la couleur est dans le rapport à la représentation. Il y a de très bons coloristes et ce qu’on appelle de très jolies couleurs. Mais ça ne m’intéresse pas. Je ne veux pas faire de la couleur pour faire de la couleur. Ce qui m’anime, c’est la recherche de la couleur exacte. Parfois il suffit de très peu de couleur pour faire quelque chose de très fort. Pour moi, la couleur est la perception de l’espace. C’est un peu l’opposé du dessin. Quand on veut vraiment représenter la sensation de la couleur dans l’espace au-delà de l’aspect décoratif, c’est un investissement total. C’est très compliqué la couleur, mais je m’y mets peu à peu.

La toute première œuvre que vous avez réalisée à treize ans était une bande dessinée. Quelles étaient vos influences artistiques ?

Quand j’étais enfant, je dessinais tout le temps. Ma mère, qui avait fait des Beaux-Arts, m’a inspiré l’amour de Michel-Ange et mon père, brillant intellectuel de gauche des années 1970, m’avait initié à la science-fiction et à la bande dessinée. J’avais accès à toutes les bandes dessinées de l’époque, même celles pour adultes. À treize ans, j’ai dessiné sous forme de BD le roman L’Auberge de la Jamaïque, que ma mère m’avait offert. À l’époque j’avais beaucoup de difficultés : la dyslexie, l’échec scolaire, et mon psychologue m’a fait la remarque : « Quand vous faites une phrase, rien n’est en place, mais quand vous faites une BD, tout est en place ». J’ai présenté ce travail à la convention de la bande dessinée. Il y avait toute l’équipe de Métal hurlant et ils m’ont dit – en présence de mon père – que j’étais publiable alors que je n’avais que seize ans. Du coup je me suis dit que je n’étais pas si abrouti que ça.

Quels sont vos projets artistiques en cours ou à venir ?

Après l’exposition J’ai fait la saison dans cette boîte crânienne, j’enchaîne avec une autre exposition personnelle à la Galerie De Bayser en juin. J’ai gagné le projet Un Immeuble, Une Œuvre. Un promoteur immobilier que j’ai connu gamin m’y a invité. Je fais une œuvre – des peintures sur toile protégées par un plexiglass – qui sera exposée dans deux halls d’un immeuble situé dans le bassin d’Arcachon où a vécu ma mère. Heureusement, j’ai un peu de temps, le chantier sera terminé en 2027. J’ai aussi envie de travailler sur une série de portraits intitulée Regarde-moi, mais pour l’instant, je n’ai pas le temps. Peut-être l’année prochaine.

Visuel : © Hannah Starman

Olivier Michel : « La Pop a largement contribué à ce mouvement de porosité entre les disciplines »

par Amélie Blaustein-Niddam17.02.2026

→ Lire l’article

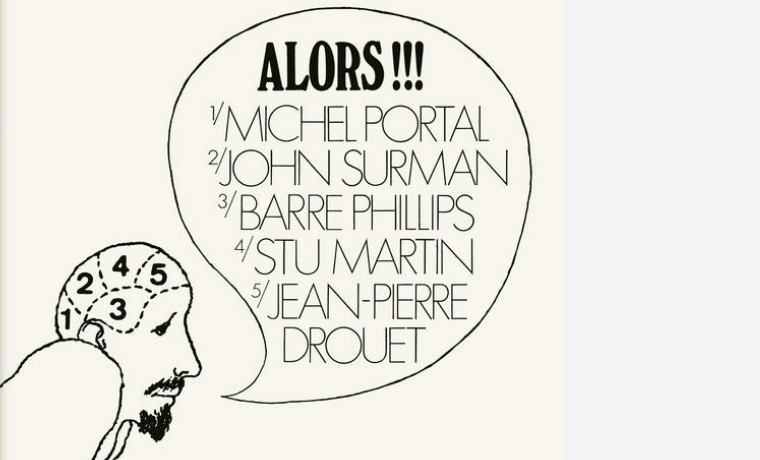

Alors!!! Non. Michel Portal ne vient pas de nous quitter à 90 ans

par Hanna Kay16.02.2026

→ Lire l’article