La pianiste Irina Kataeva-Aimard : « J’ai la musique de Chostakovitch chevillée au corps »

par Hannah Starman22.09.2025

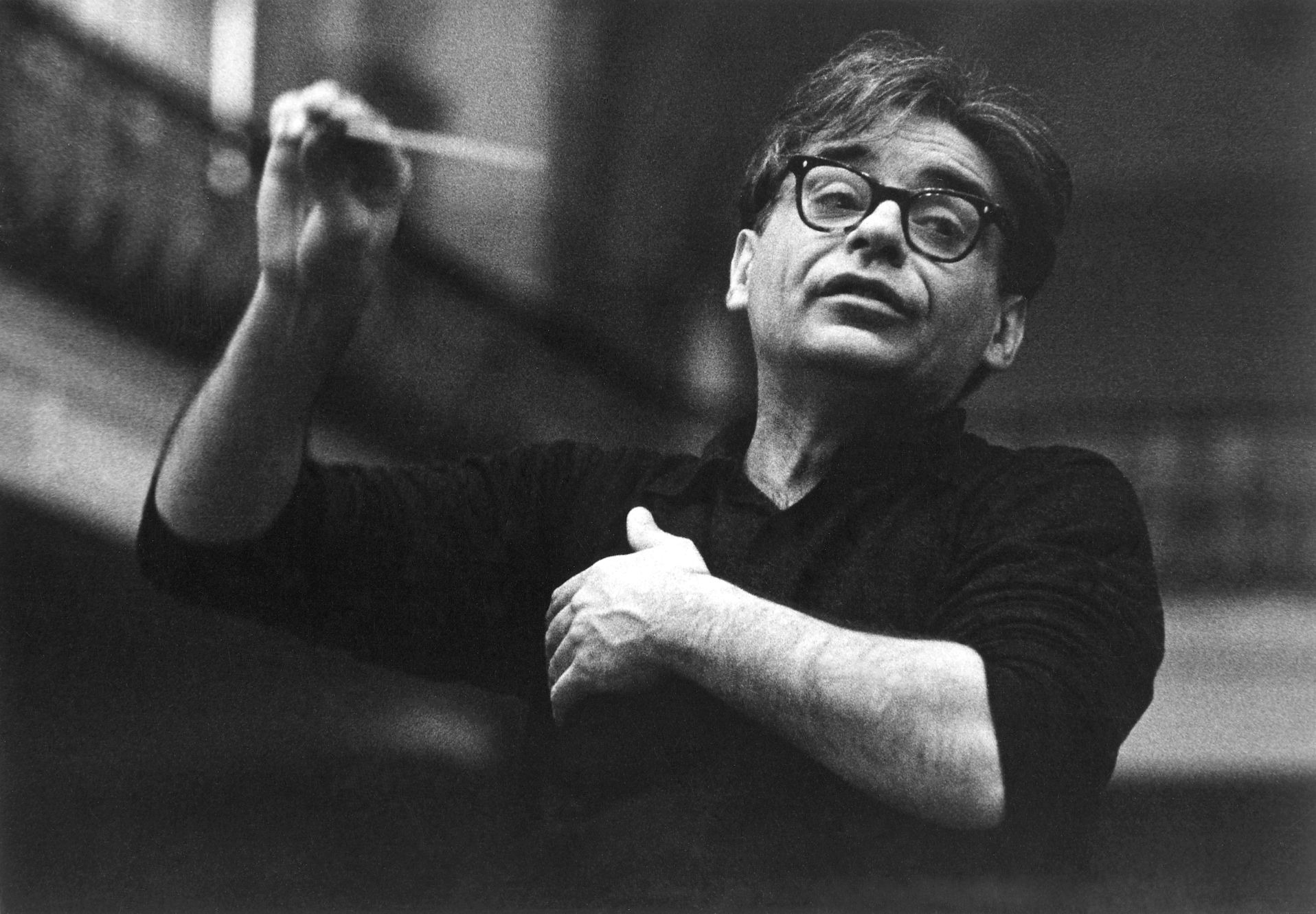

La pianiste Irina Kataeva-Aimard nous a reçus dans sa maison parisienne pour nous parler du festival Postérité de Chostakovitch qu’elle organise en collaboration avec la librairie Tschan les 27-28 septembre au Reid Hall à Paris, de ses célèbres parents, le chef d’orchestre Vitaly Kataev et la philosophe et musicologue Lioubov Berger, et de l’importance de la musique de Chostakovitch face à l’actualité.

Les 27-28 septembre, vous organisez un festival pour marquer les 50 ans de la disparition de Chostakovitch en 1975. Vos parents étaient proches de Chostakovitch, n’est-ce pas ?

Mes parents avaient une relation très importante avec Chostakovitch. Nous avons eu des parents exceptionnels, mon frère et moi. Ma mère, Lioubov Berger, était philosophe, membre du Club de Philosophie et du Cercle de la Philosophie de la France, historienne d’art, musicologue et auteure de plus de 20 ouvrages sur la musique contemporaine, l’histoire de la culture, la philosophie, la théorie et l’histoire de la musique. En 1962, ma mère a écrit le premier livre dans l’histoire de l’Union soviétique dédié à Chostakovitch : Les traits de style de Chostakovitch. Mon père était un très grand chef d’orchestre. Il a été nommé comme chef de l’orchestre symphonique de la Biélorussie en 1962, à 37 ans. Plus tard, on lui a proposé d’être le chef à Mariinsky à condition qu’il rejoigne le Parti communiste. Il a décliné. « Je suis trop vieux pour changer mes opinions », a-t-il dit, alors qu’il n’avait que 50 ans.

Vous rappelez-vous votre première rencontre avec Chostakovitch ?

J’avais sept ans et j’étais en première année de l’école pour les enfants doués à Moscou. Mon père était déjà installé à Minsk où nous l’avons suivi un an plus tard. Un jour, ma grand-mère m’a annoncé qu’on allait voir papa. Nous avons pris le train de nuit pour assister à la création de « Babi Yar » à Minsk en février 1963. J’ai toujours été une fille très vive et je courais dans les couloirs du train. Visiblement j’ai gêné les passagers. Un monsieur fumait devant la fenêtre et il m’a dit : « Tu veux que je t’apprenne le jeu ? ». Il m’a appris un magnifique jeu, pierre – feuille – ciseaux. J’en étais ravie. Le lendemain, mon père dirigeait la création de la Symphonie n° 13 « Babi Yar » et j’étais assise au premier rang. Toute ma vie, je me souviendrai de cette musique-là. Et quelle n’était pas ma surprise de voir monter mon copain du train sur scène. C’était lui qui avait écrit cette musique. Chostakovitch.

La symphonie « Babi Yar » rappelle le massacre de plus de 33 771 Juifs près de Kiev en septembre 1941. Quelle importance avait cette œuvre en URSS dans les années 1960 ?

« Babi Yar » était très importante à l’époque et je pense qu’elle comptait beaucoup pour Chostakovitch. N’oublions pas que c’était seulement une quinzaine d’années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Biélorussie avait été dévastée par les Allemands. Les membres de l’orchestre de Minsk avaient une expérience directe de la guerre. Le violon solo Simon Asnovitch avait perdu toute sa famille dans la Shoah. Je me souviens, lors de la tournée de l’orchestre à Brest, que le trompettiste nous a emmenés, mon père et moi, voir la Forteresse de Brest, tristement célèbre pour avoir été le point d’entrée des Allemands en Union soviétique. La bataille et le siège de Brest qui ont suivi ont été une catastrophe, le trompettiste était le seul survivant. Oh, combien j’ai pleuré là-bas ! J’étais une fille très impressionnable.

Les autorités soviétiques ont été ambivalentes par rapport à cette œuvre. Comment s’est passée cette création à Minsk en 1963 ?

Kirill Kondrachine dirigeait la création mondiale de la symphonie « Babi Yar » en décembre 1962 à Moscou. Mon père, qui était son élève, était présent dans la salle. Il s’est dit : « Je veux jouer cette symphonie à Minsk ». Il est allé à la bibliothèque de la Philharmonie de Moscou pour chercher la partition, mais on lui a refusé la partition pour orchestre. Il n’obtient que la réduction pour piano. C’est finalement le bibliothécaire de l’orchestre, Vladimir Vinogradov, dont mon père était proche, qui lui a remis une partition d’orchestre incomplète. Ils ont travaillé avec cette partition et la réduction pour piano et c’est Chostakovitch lui-même qui a apporté la partition complète à mon père la veille de la première.

Le chef et l’orchestre n’avaient donc même pas la partition complète pour répéter ?

Non et ce n’est pas tout, car trois jours avant la première, mon père reçoit le télex de la Philharmonie de Moscou lui demandant de renvoyer d’urgence toutes les parties d’orchestre. Ce n’était pas une interdiction officielle, mais comment voulez-vous jouer sans la partition ? Les photocopieuses n’existaient pas. À l’époque, on envoyait le courrier de Minsk à Moscou par train de nuit. Apprenant cette nouvelle, mon père s’est tourné vers l’orchestre. Il y a eu un moment de silence. Les regards se croisaient. Puis, le premier violon Asnovitch a dit à mon père : « Donnez-nous les partitions ». Chaque musicien a recopié sa partition à la main. Ces partitions manuscrites se trouvent aujourd’hui dans la bibliothèque de la Philharmonie de Minsk. Anatoli Vainchtein, qui prépare un film sur la Symphonie n° 13, a consulté ces archives.

Que signifie la musique de Chostakovitch pour vous ?

Pour moi, sa musique est une évidence. Les sentiments qu’elle porte et qu’elle défend sont tellement clairs pour moi. J’ai joué beaucoup d’œuvres de Chostakovitch pour piano. J’ai la musique de Chostakovitch chevillée au corps. Parce que mon corps, c’est l’Union soviétique, c’est la vie, c’est comme ça. J’ai voulu ouvrir le festival Chostakovitch avec le film À Deux, l’histoire de la femme de Chostakovitch d’Elena Yakovich, parce que je pense que c’est le seul film qui explique aux gens qui ne connaissent pas du tout l’Union soviétique, l’ambiance dans laquelle Chostakovitch vivait et travaillait. Le film permet de comprendre pourquoi sa musique est si pleine de tensions et d’ironie.

Dans quelques jours, vous organisez, avec la librairie Tschann, le festival dédié à Chostakovitch. Comment est née l’idée de ce festival ?

En novembre 2024, j’ai proposé au directeur de la librairie Yannick Poirier de faire un événement autour de la date anniversaire du décès de Chostakovitch. Il a été immédiatement d’accord et le travail de réflexion et de conception a commencé. Cette collaboration nous a également donné l’accès à ce lieu privilégié qu’est la magnifique salle Reid Hall, restée dans son jus du début du XXe siècle. L’idée de départ a été de montrer au public les dernières œuvres de Chostakovitch : la Symphonie n° 15, les Sonnets de Michel-Ange Buonarroti et le Quatuor n°15. En plus du film d’Elena Yakovich, qui nous a été prêté par l’Association Chostakovitch, nous allons également montrer un court film sur Galina Oustvolskaïa – Musique de Subconscient – que nous avons traduit et sous-titré avec Christophe Roy ainsi qu’avec l’aide d’un ami Vincent Robelet. Sans ces précieuses contributions, notre festival n’aurait pas pu voir le jour !

Comment avez-vous conçu ce programme de ces œuvres que nous avons rarement l’occasion d’entendre ?

J’avais, pour ma part, très envie de jouer la Symphonie n° 15 pour deux pianos et les Sonnets de Michel-Ange. La transcription de la n° 15 pour deux pianos est une œuvre très étonnante. Chostakovitch était pianiste, mais aussi un grand symphoniste. Arrivé à sa dernière œuvre, qu’est-ce qu’il fait ? Il écrit la version pour deux pianos avant de l’orchestrer. À l’époque, en Union soviétique, il y avait cette tradition de présenter une réduction pour piano à l’Union des compositeurs avant d’obtenir une commission ou une autorisation pour une symphonie. Mais en 1975, Chostakovitch était au sommet de sa gloire. Ses œuvres étaient achetées par le ministère de la Culture avant même d’être écrites, mais il a quand même écrit la version pour deux pianos. J’ai toujours rêvé de jouer cette œuvre. Nous le ferons avec Laurence Oldak. Ensuite, pour compléter, nous allons jouer le Concertino, une œuvre beaucoup plus courte et plus légère.

La Suite sur des Sonnets de Michel-Ange Buonarroti a aussi une histoire intéressante. Chostakovitch ne se prononçait jamais publiquement contre le régime. Il était toujours nerveux, peureux et il souffrait en silence. Et là, à la fin de sa vie, il s’empare de ces textes pour livrer un coup de poing contre les mensonges, le système politique, tout. C’est un génie de la musique qui parle avec les paroles d’un génie de la Renaissance. C’est une œuvre de presque cinquante minutes pour voix de baryton basse et j’ai trouvé Franck Lunion qui est juste formidable. Je complète ce cycle avec Six mélodies sur des Poèmes de Marina Tsvetaïeva, interprétées par la mezzo-soprano Marielou Jacquard, et Aphorismes, dix courtes pièces presque atonales composées par Chostakovitch en 1927. Il était jeune et, comme dans les poésies de Keats, il évoque ce qui pourrait exister et être, mais hélas, la vie ne lui en a pas donné la possibilité.

Vous jouez également deux œuvres de ses contemporains, de Mieczysław Weinberg et de Galina Oustvolskaïa, un répertoire tout à fait confidentiel.

Je voulais inclure des œuvres de deux amis très proches de Chostakovitch et j’ai rêvé depuis longtemps de faire le Grand Duo pour piano et violoncelle d’Oustvolskaïa. Nous le jouerons avec Christophe Roy. Galina Oustvolskaïa est une vraie outsider, une Varèse soviétique. Elle a été élève de Chostakovitch et son grand amour qui a refusé de se marier avec lui. Une très belle femme, très douce, avec une silhouette magnifique. Elle a considéré son ancien professeur trop traditionnel, alors que Chostakovitch lui aurait dit : « J’ai du talent, mais toi, tu as du génie ». Nicolas Stavy souhaitait jouer le Quintette avec piano et je l’ai associé à l’Aria pour quatuor à cordes de Weinberg. Les deux œuvres seront interprétées par le Quatuor Psophos. Mieczysław Weinberg, que je connaissais bien, était un grand ami qui avait perdu toute sa famille dans les camps de concentration et qui a fui sa Pologne natale pour se réfugier, seul, en Union soviétique.

Trouvez-vous cette musique particulièrement pertinente en ce moment ?

50 ans après la mort de Chostakovitch, toute sa révolte intérieure, contre cette vie, contre ce système politique et social, toute cette tension qu’il a incorporée dans sa musique, est d’une énorme actualité. Pour moi, ce festival, cet hommage condensé à Chostakovitch a aussi un autre sens. J’ai 70 ans, j’ai eu la chance de côtoyer des gens incroyables, mais intérieurement, malgré mes 40 heureuses années en France, je sens que nous n’étions jamais libérés de ce que nous avons vécu en Union soviétique. Et je sens que cela revient, partout dans le monde, comme si une anomalie existentielle s’installait. Je suis persuadée que, dans ces moments difficiles de la vie, il est essentiel de s’appuyer sur quelque chose de fort, de stable et qui nous donne de l’élan. La musique a cette qualité-là, elle guérit les gens.

Visuels : portrait d’Irina Kataeva © Daniel Lefevre, portrait de Vitaly Kataev et Kataev pendant la répétition en présence de Chostakovitch © Irina Kataev, avec l’aimable autorisation, portrait de Galina Oustvolskaïa © Paul Sacher Foundation.