La censure littéraire aux États-Unis : l’affaire Julianne Moore, symptôme d’une tendance inquiétante

par Angélina Zarader25.02.2025

L’actrice et autrice Julianne Moore a récemment fait les frais d’une vague de censure qui ne cesse de s’intensifier aux États-Unis sous l’administration Trump. Son livre pour enfants Freckleface Strawberry, publié en 2007 et portant un message d’acceptation de soi, a été supprimé des bibliothèques des écoles gérées par le Pentagone. Une décision que l’actrice a vivement dénoncée sur Instagram, s’interrogeant sur ce qui pouvait être si subversif dans un simple livre illustré prônant la tolérance.

Une vague de censure en expansion

Si cette suppression peut sembler absurde, elle s’inscrit dans un mouvement plus large de censure littéraire qui touche les États-Unis depuis la montée en puissance du camp conservateur et qui s’est accentué avec le retour de Donald Trump. Sous la présidence de Biden en 2023, le nombre de livres interdits ou retirés des bibliothèques scolaires a explosé. Selon PEN America, 10 046 titres ont été censurés au cours de l’année scolaire 2023-2024, une hausse de 200 % par rapport à l’année précédente. Avec la nouvelle administration, cette tendance s’intensifie encore, sous prétexte de protéger les enfants des « idéologies progressistes ».

Selon Esther Cyna, historienne spécialiste des questions de racisme, de l’histoire politique et de l’éducation aux États-Unis, interrogée par France 24, il existe trois sortes de censure : à l’échelle locale, à l’échelle des États et au niveau fédéral.

Parmi les livres les plus censurés figure L’Œil le plus bleu de Toni Morrison, prix Nobel de Littérature. On a également vu disparaître des étagères de certaines bibliothèques des classiques tels que Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, d’Harper Lee, Le Meilleur des mondes, d’Aldous Huxley, Maus, d’Art Spiegelman, ou encore Gender Queer, de Maia Kobabe. En résumé, la plupart des ouvrages censurés sont des livres jeunesse qui sensibilisent au racisme, à l’antisémitisme, aux inégalités de genre et à l’histoire, et dont les auteurs sont des personnes racisées, juives, ou des femmes ou des membres de la communauté LGBTQ+.

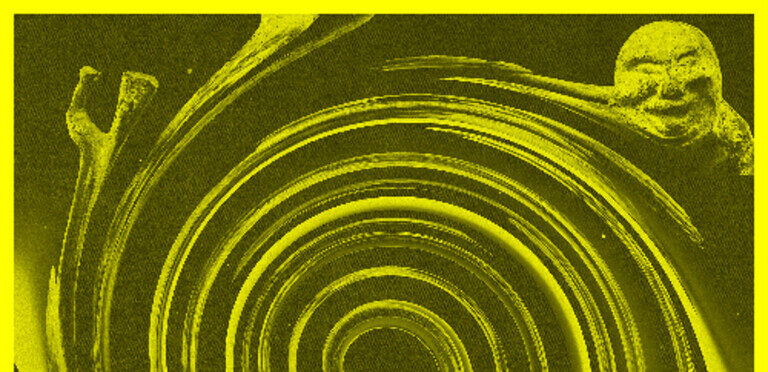

Maus, un symbole de la censure idéologique

Le journaliste Mathieu Sicard a annoncé ce matin sur le réseau social Thread que Trump venait d’interdire Maus. Ce roman graphique d’Art Spiegelman retrace l’histoire de la Shoah à travers le témoignage du père de l’auteur, représentant les Juifs sous forme de souris et les nazis sous forme de chats. Déjà en 2022, cette œuvre majeure avait été retirée du programme scolaire d’un district du Tennessee, sous prétexte de son langage jugé inapproprié et de la nudité partielle d’un personnage dessiné sous forme de souris. La décision avait alors déclenché une vague d’indignation, Maus étant reconnu comme un témoignage essentiel sur le génocide des Juifs d’Europe, l’histoire et la mémoire collective.

La résurgence de cette censure, non plus à l’échelle locale, mais fédérale, alimente les craintes d’un durcissement idéologique où l’histoire elle-même devient un enjeu de propagande.

Un glissement vers l’autoritarisme ?

L’accélération de ces suppressions relance un débat brûlant : Trump est-il en train d’imposer un contrôle idéologique qui flirte avec l’autoritarisme ? L’attaque frontale contre la liberté d’expression et la diversité des idées dans la littérature scolaire s’apparente à une tentative de réécriture culturelle aux accents inquiétants. L’affaire Julianne Moore n’est qu’un exemple parmi tant d’autres d’un climat où la censure devient un outil politique.

Alors que les États-Unis s’enfoncent dans un contrôle de plus en plus strict des idées et des contenus, la bataille pour la liberté d’expression s’annonce comme un enjeu majeur.

Visuel : © Wikipédia

Elle compose la musique du film Gourou, rencontre avec Chloé Thévenin

par Amélie Blaustein Niddam et Yaël Hirsch24.02.2026

→ Lire l’article

Antigel, laboratoire vivant des arts en hiver

par Kenza Boumahdi24.02.2026

→ Lire l’article