Mathieu Potte-Bonneville nous parle de « l’Inventaire Deleuze » au Centre Pompidou

par Yaël Hirsch07.11.2025

Cent ans après sa naissance, Gilles Deleuze continue d’inspirer. Philosophe du mouvement, du désir et des métamorphoses, il irrigue encore la création contemporaine, du cinéma à la performance. À l’occasion de son centenaire, le Centre Pompidou et la BnF proposent L’Inventaire Deleuze : un week-end d’installations, d’écoutes et de rencontres pour éprouver la vivacité d’une pensée toujours en devenir. Mathieu Potte-Bonneville, directeur du département Culture et Création du Centre Pompidou, revient sur ce projet et sur la puissance d’actualité d’un philosophe qui n’a jamais cessé d’ouvrir des possibles.

Pour ce double anniversaire de la naissance et la mort de Deleuze pourquoi pas un abcedaire mais un “inventaire” mot qui fait penser à l’univers de la boutique et du compte?

«L’abécédaire», cela demeure la forme prise par ses entretiens avec Claire Parnet : nous montrerons cette série d’entretiens filmés sur grand écran, mais reprendre le titre de cette conversation extraordinaire aurait été étrange. Cela dit, vous êtes sévère avec l’idée d’inventaire ! Je me souviens par exemple de la très belle revue Inventaire / invention au tournant des années 2000… Le mot d’inventaire renvoyait plutôt à notre envie à la fois de piocher librement (comme lui-même invitait à le faire) dans l’extraordinaire trésor de concepts que représente la pensée de Deleuze, et d’exercer sinon un “droit d’inventaire” du moins une forme de confrontation entre celle-ci et notre actualité. Deleuze est un philosophe pour qui les idées renvoient à des champs de problèmes, eux-même inscrits dans une actualité sociale, culturelle, technique… En faire l’inventaire, c’est brancher ses travaux sur nos horizons problématiques actuels, en inventer de nouveaux usages.

Quand et comment avez vous personnellement rencontré la pensée de Deleuze ?

Ma rencontre avec Deleuze a plus de trente ans, et elle a pris la forme d’une sorte de conflagration, où tout s’est mis à converger : mes études universitaires (au programme de l’agrégation de philosophie il y avait Bergson, Kant et Spinoza, autrement dit… Deleuze, Deleuze et Deleuze !) et le souci du politique – après la chute du Mur de Berlin, l’heure était à ce qu’on appelait à l’époque le Nouvel Ordre Mondial, et Deleuze aidait à penser les lignes de fuite de ce nouvel espace géopolitique qui, déjà, fuyait de partout. C’est aussi une histoire d’amitié – avec Pierre Zaoui, grand deleuzien qui interviendra ce week-end – et de collectif, autour d’une éphémère revue intitulée Cahiers de résistance et qui fut un vrai creuset mêlant réflexion, création et activisme – un creuset, ou un rhizome… quelques années plus tard ce fut une autre revue, Vacarme, qui durant presque vingt ansi a fait se rencontrer, artistes, chercheurs et militants. Nous avions pris goût au branchement de flux hétérogènes…

Pourquoi attendre cette fin d’année pour l’hommage ?

Cela nous permet de tirer pleinement parti de notre nouveau “camp de base”, au mk2 Bibliothèque x Centre Pompidou, où depuis septembre se déploie notre programmation de cinéma et dont nous souhaitions explorer toutes les potentialités pluridisciplinaires : comment faire place à la parole, à la performance, dans un lieu dédié aux images et aux récits, pour rendre hommage à ce philosophe chez qui les images, les personnages et ce qu’il nommati la “dramatisation” de la pensée sont si importants ? Et puis, cela a permis de faire converger les initiatives, en se rapprochant du colloque coordonné par Dork Zabunyan autour des quarante ans de L’Image-temps, en nouant une collaboration étroite avec la BNF… Puisqu’il y a dans Mille plateaux des pages splendides sur ce que c’est qu’une meute, disons qu’il a fallu trouver le bon tempo pour rameuter tout le monde !

Peut-on aujourd’hui séparer Deleuze et Guattari?

Question délicate – il y a un Deleuze d’avant l’Anti-Oedipe (ses textes sur Spinoza ou Nietzsche sont des oeuvres incroyablement profondes et fécondes – de même pour les cours ou les deux tomes sur le cinéma) et en même temps c’est vrai que l’on dit parfois “Deleuze” comme une sorte de métonymie, pour dire “Deleuze et Guattari”, d’où le soupçon parfois d’invisibiliser Félix Guattari dont l’apport est essentiel, par exemple sur les questions écologiques… Je peux comprendre que certains y voient une forme d’injustice. Et en même temps je me demande si c’est si grave : après tout, ni l’un ni l’autre n’accordaient une grande importance à l’identité personnelle ou au statut d’auteur. Alors, peut-être peut-on juste se dire que dans certains cas, “Deleuze”, c’est un diminutif, comme un “petit nom” pour eux deux ?

Y a t il aussi des aspects surannés et dépassés de la pensée de Deleuze ?

C’est une question dont nous aimerions que « l’inventaire » permette de se saisir, en toute franchise mais sans arrogance excessive non plus – parce que juger une pensée « dépassée » suggère qu’il y aurait une sorte de flèche du temps ou de progression cumulative, schéma qui en philosophie ne marche pas très bien. Ce sont plutôt les problèmes qui ont changé : par exemple, comment faire fonctionner une ontologie dans laquelle le désir joue un rôle cardinal, avec l’importance aujourd’hui cruciale reconnue au motif du consentement ? Ou encore, dans le champ artistique : quelle nouvelle actualité trouver à des mots (comme « rhizome ») qui ont été tellement cités par les artistes qu’ils ont pu devenir, pour employer une expression de Zarathoustra, une “rengaine” ? Mais inversement, comment des concepts qui pouvaient il y a quinze ans paraître surannés trouvent-ils une nouvelle actualité ? Je pense aux analyses que Deleuze consacre aux « microfascismes », motif que certains ont pu croire un temps relégué aux étagères poussiéreuses de l’histoire, et qui semble aujourd’hui hélas plus utile que jamais…

Quel écho du nomadisme de cet hommage avec le penseur des «rhizomes» ?

Vous pensez à la manière dont le Centre Pompidou déploie sa programmation en «constellation», et se “métamorphose” ? C’est vrai que nous aurions pu parler de rhizome et de devenirs… mais vous le sentez bien, c’est assez deleuzien de toute façon !

Le cinéma est à l’honneur avec un grand colloque international. À l’heure de la convergence des médias, vit-on dans rapport similaire à l’image-temps que celui qu’il décrivait ?

En réalité, même si Deleuze a diagnostiqué de grands « âges » de l’image (avec la rupture que constituait le Nouveau Réalisme issu de la deuxième guerre mondiale) je ne suis pas certain qu’il ait assigné à chaque époque un seul et même régime d’image. Malgré leur apparence d’histoire générale, ses travaux sur le cinéma ressemblent plutôt pour moi à un bestiaire où les espèces d’images coexistent, ou à une encyclopédie médicale, qui permettrait surtout de repérer les nouveaux “variants” qui sont en train d’apparaître. C’est la question qu’il ne cesse de poser, par exemple à son époque dans ses échanges avec le critique de cinéma Serge Daney : que deviennent les images ? Quelles nouvelles formes de pouvoir la télévision introduit-elle ? mais aussi : quelles nouvelles possibilités de création ? Donc pas de similitudes à reconnaître : des buissonnements, des mutations à diagnostiquer, des territoires à explorer.

Capable également de penser « le pli baroque» Deleuze a t il une place à part dans la déconstruction française et la « French theory »…

Le livre important de François Cusset, qui vient d’ailleurs de devenir un roman graphique, éclaire cette question : Deleuze a été lu en même temps qu’un ensemble d’auteurs, qu’on dit parfois “post-structuralistes” et qui ont introduit aussi de nouvelles façons d’écrire et de nouvelles manières de brancher la pensée sur le présent, au plus loin de toute ambition doctrinale ou de toute théorie générale. En même temps, Deleuze occupe dans cette galaxie de penseuses et de penseurs, ce qu’il décrit parfois comme une forme de naïveté : il n’a jamais été question chez lui de substituer à la considération des êtres une forme d’analyse critique du langage ; il y a au contraire chez Deleuze un matérialisme tout à fait spécial, attentif à la prolifération vivante qui parcourt la moindre réalité. Alors, “déconstruction” peut-être, mais au sens où l’on ôterait les pierres d’un barrage : ça jaillit de partout !

Quel est son héritage du côté de l’art contemporain et de la performance ?

C’est un point sur lequel la formidable exposition actuellement proposée par le Palais de Tokyo, « Echo, Delay, Reverb » donne des éclairages précieux, en témoignant de l’influence profonde, multiple, durable de sa pensée du désir – comme, sur un autre plan, de celle de Monique Wittig et il est assez beau de les voir ainsi voisiner sur les mêmes cimaises ! Mais c’est aussi une question que de nombreuses séquences de “‘l’inventaire Deleuze” soulèveront : la performance proposée par Emma Bigé et A.Livingston, le film réalisé par Frank Smith, les expérimentations vidéo littéraires de Mark Alizart et Maud Veilleux seront autant de pistes pour interroger les liens entre Deleuze et l’art contemporain.

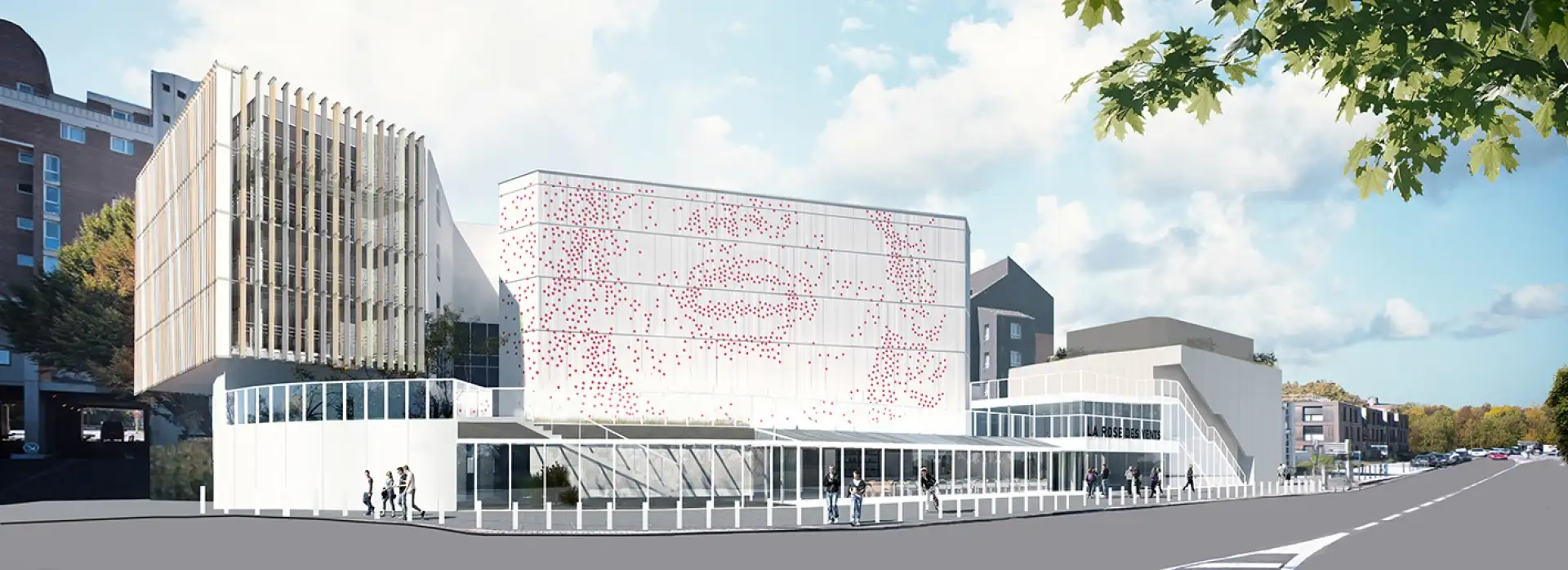

Visuel (c) affiche