« Fanon », un magnifique hommage à l’auteur des « Damnés de la terre »

par Julia Wahl30.03.2025

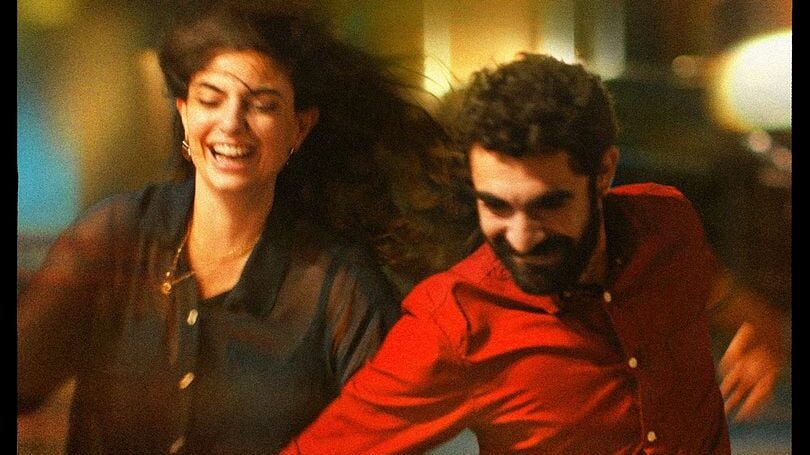

Jean-Claude Barny, l’auteur du Gang des Antillais et ancien acolyte de Mathieu Kassovitz sur La Haine, propose un magnifique film sur le psychiatre antillais.

« Je vais perturber tout ça »

Frantz Fanon

Quand commence le film, Fanon a déjà publié Peau noire, masques blancs, qui analyse l’ambiguïté des relations entre colons et colonisé·es. Il vient d’être nommé psychiatre à l’hôpital de Blida, en Algérie. Il y découvre un système médical archaïque, qui continue de traiter ceux que l’on nomme encore « indigènes » comme des êtres non civilisés, dont la violence serait ontologique. Le jeune médecin entreprend alors de créer un climat plus favorable aux pensionnaires du service psychiatrique, où chacun·e est l’égal·e de l’autre.

Il s’entoure pour cela d’un infirmier arabe, Hocine (Mehdi Senoussi) et de deux jeunes médecins juif·ves, Jacques Azoulay (Arthur Dupont) et Alice Cherki (Salomé Partouche). Le film met en évidence cette alliance des « damné·es de la terre », qui répond à la domination par la solidarité. À quatre, iels vont tenter de « perturber » les impensés de la relation soignant·e/soigné·e et, avec elle, ceux de la colonisation. Iels vont toutefois se heurter à la franche animosité du chef de clinique Darmain (Olivier Gourmet toujours époustouflant quand il joue des individus détestables), de l’armée française et des partisan·es de l’Algérie française.

« Vous êtes tout seul, Fanon »

Darmain

La caméra de Jean-Claude Barny suit au plus près le visage impassible d’Alexandre Bouyer, qui joue Fanon. Son jeu est simple et rend compte, grâce à son apparente sérénité, du masque blanc des colonisé·es, « dominé·es, mais non domestiqué·es », selon les mots du psychiatre : si rien ne semble l’atteindre, Fanon, nous dit ce visage à première vue impassible, fomente intérieurement sa révolte.

Le choix du réalisateur a été de faire se succéder des scènes collectives à des scènes intimes. Si Fanon n’est pas si seul que ce que son supérieur hiérarchique veut bien croire, comme en témoignent le nombre d’Algérien·nes faisant appel à lui, il passe de longs moments dans l’appartement qu’il partage avec son épouse Josie (Déborah François), à qui il dicte les lignes de son futur volume.

Cette écriture à quatre mains correspond à la réalité, désormais bien documentée, de la répartition genrée du travail intellectuel, les hommes abandonnant volontiers cette tâche ingrate qu’est la dictée à leur épouse ou maîtresse. Cependant, ce procédé permet aussi, dans le film de Jean-Claude Barny, de faire entendre la prose de Fanon, sans recours trop récurrents à la voix off. Cela fonctionne et transforme ce texte non en simple commentaire de ce que vivent les camarades du psychiatre, mais en acte à part entière.

Il faut ajouter à cela le remarquable travail du son et de la photographie. Jean-Claude Barny a fait appel à Thibault Kientz-Agyeman pour créer une bande son enivrante, où le jazz clame les rêves de marronnage des colonisé·es. La lumière quant à elle souligne l’opposition entre les espaces intimes et collectifs, l’intérieur de Fanon étant plongé dans un ocre ténébreux, tirant parfois vers le jaune, parfois vers l’orange, quand les autres lieux cèdent la place à la clarté ensoleillée des paysages algériens. Des flash-backs font appel à un élément fondateur de la vie de Fanon et brouillent peu à peu la réception du public. Fanon apparaît ainsi comme un film d’une grande richesse formelle et politique.

Fanon, de Jean-Claude Barny. Au cinéma le 2 avril.

Visuel : DR