Face à la montée de l’antisémitisme, EJA invite à réfléchir et à se remémorer à Auschwitz

par Yaël Hirsch05.12.2025

Les 3 et 4 novembre derniers, l’European Jewish Association (EJA) réunissait à Cracovie des responsables politiques, chercheurs et religieux lors d’un séminaire sur la résurgence et l’importance de l’antisémitisme en Europe. Le constat était alarmant, renforcé par les résultats de recherches scientifiques lancées au lendemain du 7 octobre 2023. Le séminaire s’est terminé par une visite officielle à Auschwitz-Birkenau, démontrant que la visite des centres d’extermination nazis est peut-être encore plus essentielle en ces temps de haine.

C’est en présence de responsables politiques de premier plan comme le Président polonais Karol Nawrocki et l’ancien Premier ministre Boris Johnson qu’a eu lieu la conférence intitulée « Se prémunir contre la haine et l’incitation. »

Constater : un antisémitisme qui se décomplexe

Organisé à Cracovie et réunissant une audience internationale, le colloque a ouvert sur un constat froid : la violence contre les juifs s’intensifie partout dans le monde. À ce titre, le témoignage du rabbin Daniel Walker, de Manchester, est revenu sur l’attaque d’octobre dernier contre la synagogue de Heaton Park, lors de Yom Kippour, où deux membres de la communauté ont perdu la vie. Le terroriste a crié « Ils tuent nos enfants » avant de tirer. Le rabbin Walker a expliqué que sa fille allait désormais dans une école dont les portes sont verrouillées et surveillées par des agents armés. Pour de nombreux juifs dans le monde, le quotidien est transformé par la peur – une peur (à nouveau ?) devenue banale dans une grande partie de l’Europe. Daniel Walker continue néanmoins de diriger sa congrégation avec une détermination farouche : « Je ne laisserai pas les ténèbres gagner », dans un refus obstiné de répondre à la haine par la haine. Il a par ailleurs calmement rappelé que protéger les synagogues suffit pas : il faut aussi repenser un espace public solide, où les médias et les écoles ont un rôle clé à jouer.

Sur scène, les politiques ont tenté de répondre et de témoigner de ce qu’ils et elles essayaient de faire pour lutter contre cet antisémitisme. La sénatrice française Laurence Rossignol a établi un parallèle frontal entre sexisme et antisémitisme : deux formes de haine enracinées dans les mêmes vieux réflexes de domination, les mêmes fantasmes de contrôle. Elle a dénoncé, sans détour, la complaisance d’une part de la gauche radicale envers une rhétorique anti-israélienne devenue parfois, trop vite, un simple masque. Tim Roca, du Labour britannique, s’est dit honteux de voir son propre parti flirter avec l’antisémitisme. À Athènes, Konstantinos Karagounis a rappelé l’importance des approches juridiques et éducatives. Un député allemand a appelé à « parler haut et fort ». Dans cette mosaïque de voix et d’accents, une chose apparaissait nette : l’antisémitisme et l’antisionisme ont fusionné pour structurer une grande partie du discours de haine actuel.

Mesurer : des outils pour comprendre la haine contemporaine

« What we cannot measure, we cannot fight. » (Ce qu’on ne peut pas mesurer, on ne peut pas le combattre). La phrase a servi de point de départ à toute une partie de la conférence : comment mesurer la haine quand elle change de visage et de vecteur ? En Suède, le professeur Christer Mattsson, du Segerstedt Institute, a dévoilé les premiers résultats d’une enquête menée auprès de 9 000 Suédois. Sa thèse : les méthodes actuelles de mesure de l’antisémitisme passent à côté de l’essentiel. Il propose de nouvelles approches, plus fines, pour saisir l’ampleur réelle du phénomène.

En Allemagne, le Land de Hesse a créé son propre Centre de recherche et d’information sur l’antisémitisme (RIAS-Hessen). Le Comité de défense de la Constitution de cet État, chargé de surveiller les groupes extrémistes, a lancé également une étude consacrée aux trois mois qui ont suivi le 7 octobre. Ses conclusions établissent un lien direct entre un discours de haine porté par l’extrême gauche et le passage à l’acte violent.

Les chercheurs du RIAS-Hessen ont poursuivi avec leur travail de terrain : agressions répertoriées, graffitis photographiés, slogans de manifestations analysés, signaux faibles détectés en ligne. Depuis le 8 octobre, leur observatoire constate un rapprochement inédit entre franges d’extrême gauche et mouvements islamistes, unis par une rhétorique accusant Israël de « génocide ».

Le glissement sémantique opère en silence : hier on parlait de « résistance », aujourd’hui le mot « génocide » s’impose dans le débat public. Cette multiplication d’études et de méthodes « nouvelles » qui répond à un « nouvel antisémitisme » ouvre un champ de recherche nouveau et fructueux.

Entendre : les juifs européens ne sont pas seuls face à l’antisémitisme

En fin de journée, le philanthrope américain Harley Lippman a rappelé que la bataille se joue désormais dans les universités et sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis aussi, dit-il, l’antisémitisme se dissimule sous l’antisionisme, s’infiltre dans les associations, gagne du terrain dans les campus. On y parle de « propagande », de « guerres de récits », de fractures culturelles profondes. Ce n’est pas seulement une question de statistiques : c’est une bataille pour l’espace public. Acteurs clés de l’espace public, les influenceurs ne sont pas tous et toutes monolithiques. Sur scène, des as des réseaux sociaux venus du Moyen-Orient ont raconté leurs propres traversées. Rawan Osman a confié avoir admiré le Hezbollah lorsqu’elle était adolescente ; elle parle aujourd’hui de cette fascination comme d’une erreur de jeunesse, née de l’ignorance et a expliqué comme c’est important et difficile pour une femme d’origine libanaise d’œuvres à déconstruire les discours fanatisant. A ses côtés, deux autres influenceurs, Loay Akshareef et Amjad Taha ont également témoigné contre l’intégrisme islamique et pour des traités de paix et de prospérité économique celui des Accords d’Abraham. Ils nous ont rappelé que malgré la séquences qui a suivi le 7 octobre, aucune ambassade des Émirats n’a fermé. « Nous sommes à vos côtés. Never again », a dit le jeune géopoliticien et influenceur émirati. Du côté des représentants politiques, même Boris Johnson a donné une conférence de presse où il a semblé parler au-delà des formules de politesse et de diplomatie consacrées. Il a admis que le Royaume-Uni avait laissé les tensions internationales s’installer dans ses rues, que certaines associations terroristes islamistes n’y avaient jamais été interdites, et que la BBC avait parfois « fait du tort ». Il a redit qu’il fallait « donner à la police les moyens d’empêcher les attaques contre les Juifs et les autres ».

Et par-delà le Brexit, il a ajouté : « We still believe in Europe. »

Auschwitz : retour à l’essentiel

Le lendemain, les délégations ont pris un bus vers Auschwitz puis vers Birkenau, sous un soleil mince qui laissait flotter une lumière métallique sur l’immensité des camps de la mort transformés en lieux de mémoire. À Auschwitz, la visite du musée était d’une précision glaçante, rappelant que le génocide ne fut ni une folie ni un enchaînement imprévisible : c’était une administration de la mort, organisée, documentée, réfléchie. À Birkenau, c’est à chaque fois la taille du camp qui frappe. Un camp en travaux et en extension jusqu’à la fin et sa libération par les Soviétiques. Dans les allées, les délégations ont croisé des groupes d’élèves polonais et israéliens. Ils ont aussi pu essayer de mesurer l’atrocité des conditions de vie et d’extermination des déportés. Le moment le plus solennel fut la cérémonie de dépôt de fleurs introduite par une partita de violon dans un espace vide entre les quatre crématoires explosés et conservés tels quels.

Lorsque leur tour est venu, les officiels français, présents en nombre, ont avancé d’un pas lent, presque retenu. Dans cette Europe et ce monde où l’antisémitisme explose, visiter Auschwitz est peut-être plus essentiel que jamais.

Visuel : ©Yaël Hirsch

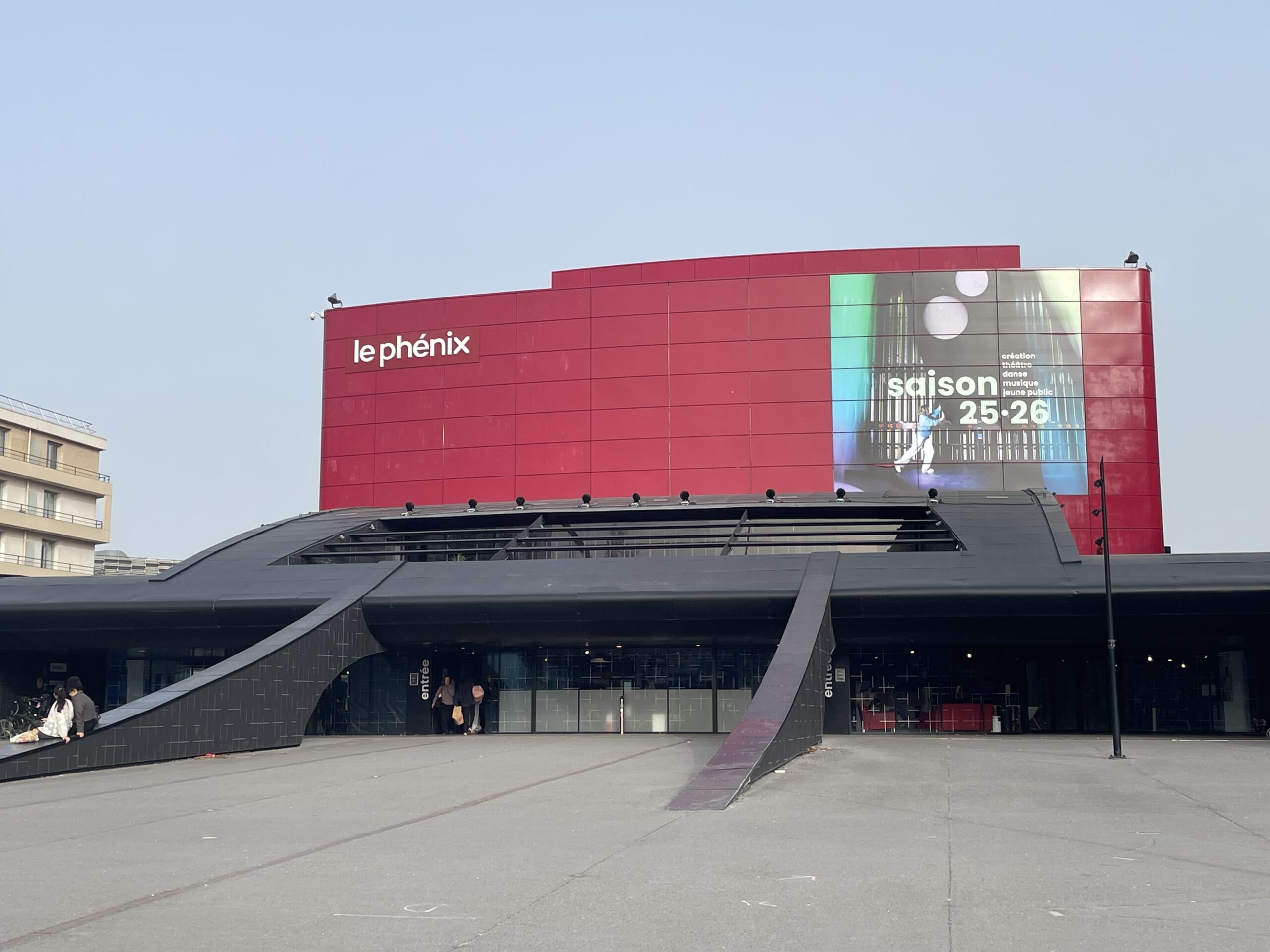

Enquête : la culture dans les campagnes municipales 2026

par Kenza Boumahdi09.03.2026

→ Lire l’article

Julie Deliquet nommée directrice de La Colline-Théâtre National

par Agathe Gareau09.03.2026

→ Lire l’article