De Gaulle, grand parmi les Grands !

par Franck Jacquet14.08.2025

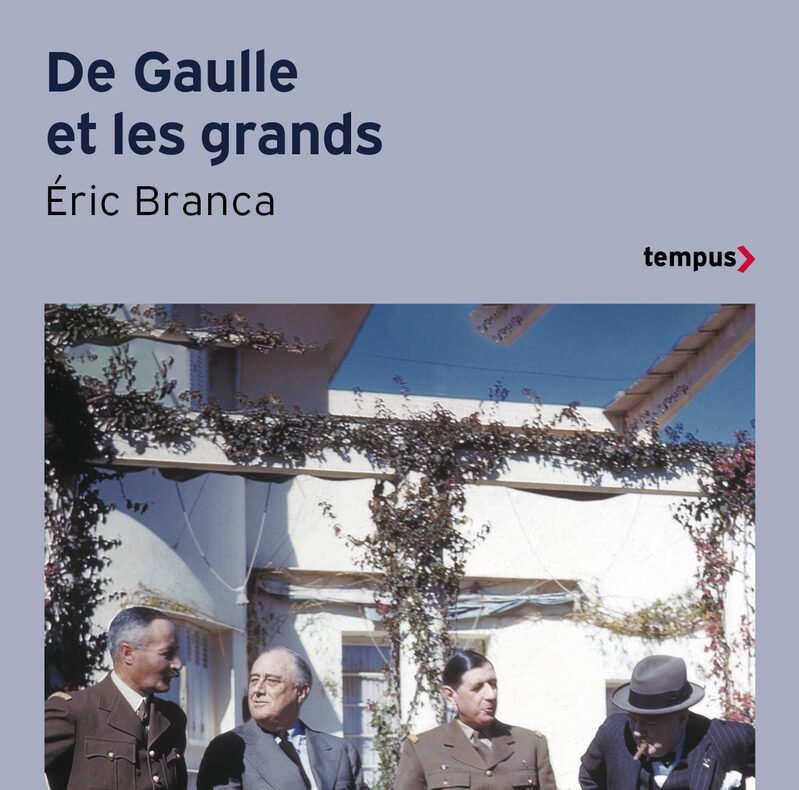

Les éditions Perrin ont republié en juin (en poche, dans la collection « Tempus ») « De Gaulle et les grands ». Si en 2020 la Covid a peut-être laissé dans l’ombre l’ouvrage d’Éric Branca, spécialiste de notre tête de gondole « chauvino-cocardière », les événements ultérieurs ne font que nous rappeler combien la puissance française repose encore sur la politique de ce « Grand ».

Galerie d’amitiés…

L’ouvrage se structure, après un avant-propos « élogieux », à partir de sources, autour de 14 personnages clés essentiellement : Nasser, Mao, Kennedy, Staline, Churchill, Hitler…. La relation est souvent un peu plus perçue du côté de Da Gaulle que de l’autre. Clairement, c’est une histoire des relations internationales par les décideurs dont il est question : les « forces profondes » sont à l’arrière-plan, même si elles peuvent être évoquées.

Parmi les « amitiés » ou les collaborations réelles politiques, W. Churchill fut sans doute l’un des plus durables et solides appuis d’un général peu connu, rejoint par peu juste après l’épisode de Dunkerque… Il participa énormément, on ne peut le nier, à la légitimation de son incarnation de la France Libre et ensuite du GPRF après la déliquescente expérience de la tentative d’union franco-anglaise… On connaît bien ces relations et on comprend que le français fut très marqué par celui qui était son « compagnon de guerre » au fond, l’auteur conservant toujours cet aspect interpersonnel comme primant (sauf dans le cas israélien et à quelques autres encablures).

Avec F. Houphouët-Boigny ou encore avec J. F. Kennedy et G. A. Nasser, les relations ne sont pas d’amitié, mais elles s’expliquent largement par des intérêts convergents et des éléments que cette fois l’auteur met en avant : des aspects particuliers de la formation des dirigeants, qui inclinent donc à des actions plus proches. Évidemment, le cadre français de la Françafrique est issu d’une longue histoire familiale dans le cas ivoirien, ce qui explique la mise en place du système français d’emprise après la guerre, et ce d’autant plus que le Chef de la France libre avait compris combien il avait pu s’en sortir grâce à cet Empire (surtout l’AEF jusque-là délaissée). Nécessité peut donc faire « amitié ».

Dans le cas d’Adenauer, elle n’est pas feinte. Pourtant, elle a toujours été balancée : De Gaulle a été majeur pour le rapprochement avec l’Allemagne, cette réconciliation historique et qui est facilitée avec un Adenauer plutôt francophile contrairement à d’autres clans politiques allemands. De Gaulle défendit par exemple le secteur occidental de Berlin lorsqu’il le fallut. Malgré ces bons échanges, cette stabilité entre les deux hommes, le plan Foucher, l’affaire de 1954 et plus généralement le balancement entre atlantisme et construction européenne approfondie ont brouillé structurellement les politiques des Etats. On se trouve ici encore au-delà des hommes.

Aucune rancœur avec David Ben Gourion, qui a été très soutenu, comme la création de l’État d’Israël par De Gaulle : les deux dirigeants partagent une dimension sociale et considèrent qu’une solidarité par la répartition et le travail sont un ciment pour un peuple (Ben Gourion est issu du sionisme social) ; De Gaulle ne pardonne pas aux Hachémites d’avoir choisi le camp, de l’Axe ; l’intellectuel Albert Cohen, gaulliste et membre du Congrès juif mondial fait la liaison avec les Français libres qui se réfugient en Palestine alors que les mandats français choisissent au départ Vichy… C’est aussi du fait de cette relation que malgré la politique arabe de De Gaulle et de la France, malgré les phrases controversées de 1967 (conférence de presse du 27 novembre sur « le peuple sûr de sa supériorité »), Ben Gourion défend le vieux Président face à une déferlante médiatique !

… Et rancœurs logiques

On retient de cet ouvrage une perception d’un Charles De Gaulle très « posé » et équilibré dans son positionnement. Les leçons des « traversées du désert » ?

Il reste clair sur ses principes démocratiques et républicains, ce qui surprend toujours quand on reprend totalement le point de vue des Américains pendant et même après la Seconde guerre Mondiale. Lui qui fut tant et reste encore imprégné d’une formation (qui est réelle) de chrétien social, proche de l’Action française… On comprend donc mieux ses déceptions à répétitions avec un Président américain, Roosevelt, qui ne lui a au fond jamais réellement fait, confiance. Pire, De Gaulle a dû jouer contre un Oncle Sam dont les incarnations successives (c’est une lecture un peu exagérée mais non erronée sur le fond) ne s’attristent pas de vivre le déclin de l’Empire français ! Mais pour l’auteur, c’est aussi l’influence d’un lobby antigaulliste à Washington qui retarda beaucoup la reconnaissance du GPRF (seulement le 23 octobre 1944 !).

Donc, plutôt que d’une rancune, il s’agit d’une autre vision du monde qui oppose A. Hitler et C. De Gaulle. Ici, Éric Branca revient sur la formation du dictateur nazi, ce qui explique l’impossible rapprochement des personnalités. Certes, l’explication psychologisante (p. 71) peut laisser un peu sur sa faim. Mais elle est complétée par un rappel majeur : Hitler a lu les textes des Anti-Lumières françaises et notamment l’Action française et bien des pans du nationalisme intégral. C’est celui dont s’est dégagé le capitaine français, par bien des facteurs et encore plus à la lecture de Mein Kampf dès les années 1930. Alors qu’il y eut donc des lectures communes, l’opposition se construisit très tôt par ce biais. D’ailleurs, dans une lettre à sa mère, De Gaulle imagine dès la période du réarmement de la Ruhr la nécessité d’une alliance avec Staline comme François Ier s’était allié avec l’Empire ottoman à revers contre les Autrichiens. Une réflexion qui finit par se mettre en place… Mais plus profondément encore, le discours d’Oxford (25 novembre 1941), très tôt, montre que si alliance il y a, il ne faut pas oublier qu’essentiellement, il adhère à la possibilité de l’individu, s’opposant violemment et renvoyant frontalement dos à dos totalitarismes et fascismes. Cela aussi explique qu’il ne peut jamais y avoir de paix séparée, même lorsque tout à la fin, ceux qui l’accusaient d’être un pantin anglo-saxon lui proposèrent une alliance contre Staline déferlant à l’Est : Himmler n’eut jamais de réponse de la lettre qu’il envoya au chef de la France libre…

Pour terminer…

De Gaulle et les grands est un très bon ouvrage de vulgarisation qui permet de remettre en perspective l’empreinte du dirigeant tutélaire de la France du XXe siècle. Il est aisé d’accès, surtout qu’il permet de prendre chaque personnage (sauf pour quelques cas) au travers d’un chapitre. On peut déplorer que des sources récentes soient un peu mésestimées (d’ailleurs, la section consacrée à David Ben Gourion dénote par l’ampleur des citations, celles d’un notamment d’un Shimon Peres qui fut de ses proches). En cette période de grandes négociations globales, le travail d’Éric Branca vient rappeler combien le terme France est encore approché au travers du personnage De Gaulle. C’est sans doute un atout, pour d’autres c’est peut-être un peu un symbole de l’absence de notre renouvellement !

Autre limite, cette difficulté que l’auteur mais que tous ont, toujours, à remettre en perspective De Gaulle dans « L’étrange défaite » de 1940. Oui, il fut celui qui avertit, perçut les nécessités de changements structurels pour l’armée de la nation… Mais il fut incapable de formuler ceci en des termes audibles, acceptables pour son époque, et à la fin des années 1960 il incarne littéralement une France en cours de disparition, changement générationnel oblige.

Notons que l’ouvrage peut être fort utile pour les étudiants, lycéens et même pour certains concours où l’histoire et la géopolitique du XXe siècle sont majeures (du Bac aux écoles de commerce via les sections ECG… ou même pour les questions sur l’Afrique et la décolonisation, très fréquentes dans les programmes et lettres de cadrage du moment).

Plus directement, en ce mitant du mois d’août alors que la Russie et les Etats-Unis se rencontrent, quel nouveau monde nous prépare-t-on ? Peut-on retrouver un De Gaulle ou affirmer une autre manière de s’affirmer alors que la Commission européenne échoue clairement en ces termes ?

Au Capitole de Toulouse, « La Passagère » de Weinberg dépeint l’enfer concentrationnaire avec force et conviction

par Hannah Starman26.01.2026

→ Lire l’article

« Vallée du silicium » d’Alain Damasio : Pensée technocritique

par Julien Coquet25.01.2026

→ Lire l’article