Christian Delage : « les témoins sont partagés entre le désir de revenir sur les lieux et le poids d’une mémoire douloureuse »

par Amélie Blaustein-Niddam11.11.2025

Christian Delage est historien et réalisateur. Il est également commissaire général d’expositions. Professeur émérite des universités, il a enseigné à l’École polytechnique, à l’université Paris 8, à l’EHESS et à Sciences Po Paris. Ancien Fulbright, il est, depuis 2007, Visiting Professor à la Cardozo School of Law (New York). Il a dirigé l’institut d’histoire du temps présent de 2014 à 2021. Nous l’avons interrogé sur la place de la mémoire du 13 novembre au travers des plaques commémoratives posées sur, ou à proximité des lieux des attentats.

Qui décide de la pose d’une plaque commémorative ?

Cela dépend des cas. Par exemple, pour Serge Klarsfeld, c’est son association, Fils et Filles des Déportés Juifs de France, qui intervient, très précisément sur les lieux où les Juifs ont été arrêtés puis déportés.

Les stèles et les monuments, en revanche, relèvent de décisions prises par la ville ou par l’État, via une commission. Il existe également des initiatives issues d’associations. Pour la commémoration de la rafle des jeunes hommes arabes en 1961, par exemple, il y a eu la volonté de poser une plaque. L’expérience de la mémoire de la Shoah a beaucoup influencé cette démarche, notamment à travers la pratique de la liste des noms. On retrouve cela aussi en Italie, pour les militants morts pendant la Seconde Guerre mondiale : de grands tableaux avec des photographies, ou des listes de noms, selon que l’on privilégie la trace visuelle ou la mémoire nominative.

Qu’en est-il des pratiques mémorielles après le 13 novembre 2015 ?

À mon sens, les premiers mémoriaux sont apparus de manière spontanée : objets, petits mots, bougies… Ces assemblages ont rapidement acquis une dimension presque sacrée. Des touristes venaient les voir, des voisins des terrasses passaient pour se recueillir.

Mais certains habitants ont ressenti une forme de pression : repasser chaque jour devant ces traces, c’était revivre l’événement. Ils ont donc demandé que les plaques soient déplacées. Pour le Bataclan, par exemple, une stèle a été installée dans le jardin situé en face, mais elle est très peu lisible. Chaque fois qu’une collecte a été organisée autour de ces mémoriaux, il y avait très peu de monde.

La Mairie de Paris a encouragé les Archives de Paris à récupérer tous ces petits mémoriaux, toutes ces traces laissées par les habitants. Tout a été conservé, afin de garder la mémoire de ces gestes spontanés.

À Nice, en revanche, cela ne s’est pas produit : les familles avaient tracé la forme des corps sur la promenade, mais tout a été enlevé puis déplacé à l’extérieur. Petit à petit, tout a disparu. Seule une statue a été érigée en mémoire de l’attentat du 14 juillet 2016

L’exemple du 11 septembre 2001 est également intéressant : la présidente du Mémorial de New York avait auparavant dirigé le musée de l’Holocauste à Washington. Là encore, l’expérience de la Shoah a servi de référence. Le projet initial du mémorial reposait sur les jets d’eau, tandis que l’association des victimes souhaitait que les noms soient inscrits. À cette époque, j’enseignais à New York. J’ai vu les parents des victimes venir décalquer les plaques sur le chantier pour emporter la trace du nom de leurs proches. C’est un geste d’appropriation : ce nom leur appartient.

À l’Institut du Temps Présent, vous avez travaillé sur la mémoire des attentats du 13 novembre 2015. La question des plaques commémoratives s’inscrit-elle dans ce processus ?

Lorsque je dirigeais l’IHTP, nous avons créé un comité culturel avec notamment Jean Lebrun et Eric Ruf. Nous avons mené une collecte et réalisé un film, 13 novembre, des vies plus jamais ordinaires. (NDLR, à voir sur la chaine Histoire ). Nous nous sommes demandés s’il fallait filmer les témoins sur les lieux mêmes de l’attentat. Finalement, nous avons décidé de ne pas le faire, à l’exception de Denis Safran, qui était alors médecin-chef de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI). Il avait été l’un des premiers à être entré au Bataclan après l’attaque terroriste et il n’était jamais retourné dans cette salle. Le tournage a été l’occasion pour lui de comprendre le sens du bâtiment et de comprendre la circulation des victimes et des terroristes ce soir-là. De manière générale, les témoins sont partagés entre le désir de revenir sur les lieux et le poids d’une mémoire douloureuse.

Je me souviens d’Aurélie Sylvestre qui a perdu son compagnon au Bataclan. Je lui ai demandé si elle comptait y retourner. Elle m’a répondu qu’elle le souhaitait, mais avec ses enfants. Chacun entretient cette mémoire à sa manière.

Quelle est alors la fonction de la plaque commémorative ?

La plaque doit exister. Elle permet de vitaliser une mémoire traumatique, selon la proximité que chacun entretient avec l’événement.

Les associations, notamment 13onze15 : Fraternité et Vérité, ont demandé qu’à chaque commémoration aucun discours ne soit prononcé, seulement la lecture des noms. Cela a toujours été respecté jusqu’ici.

Visuels : ©ABN

Ebo Taylor, figure majeure du highlife ghanéen, s’est éteint

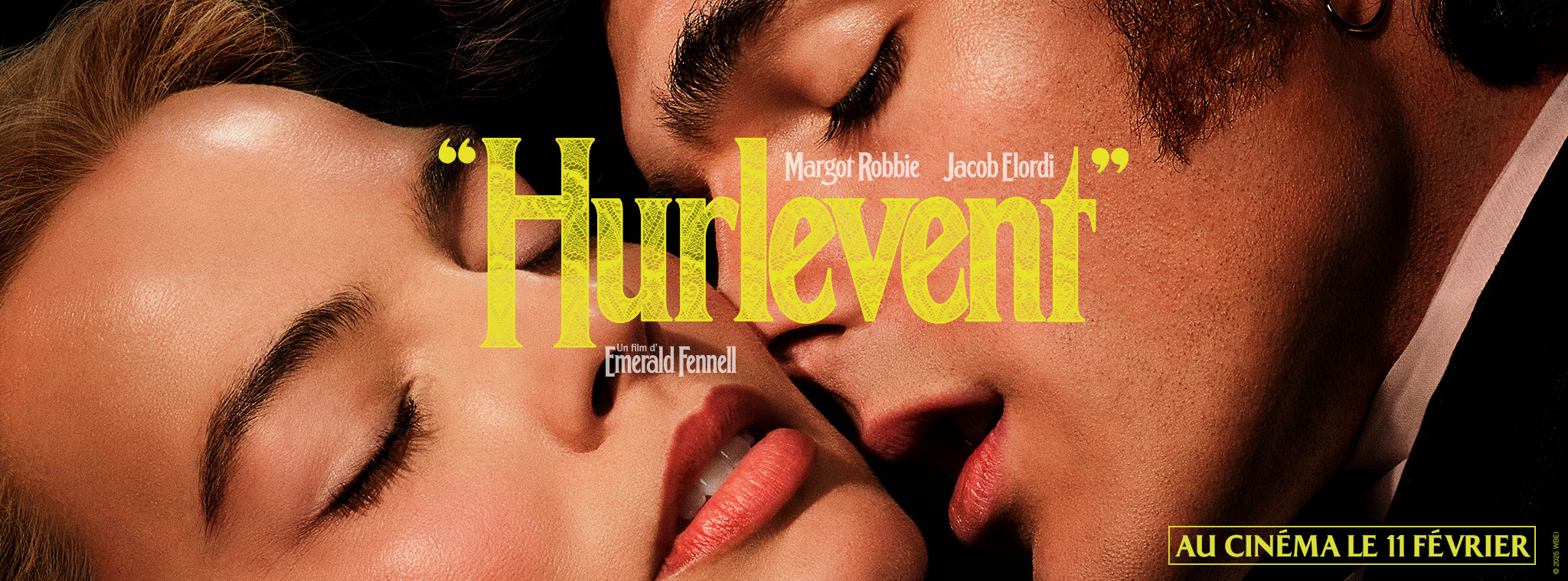

par Kenza Boumahdi11.02.2026

→ Lire l’article

Carte blanche à Eric Serra : quand une star s’invite à l’ISS

par Olympe Auney10.02.2026

→ Lire l’article