Bernard Rémy: un passeur s’en est allé

par Marc Lawton26.09.2025

Dans son article de 1996 « Visions de danse » paru dans la revue belge Nouvelles de danse n°26, Bernard Rémy évoquait ainsi Le lys, solo dansé par Miss Baker, une élève de Loïe Fuller : « Merveilleux film de danse par la beauté montrée, mais aussi par l’expérience transmise au spectateur ». On trouve là résumé ce qui a constitué une grande partie de la vie de cet écrivain sensible et passionné, décédé le 8 septembre dernier à l’âge de 79 ans : la capacité d’émerveillement devant l’art et la danse.

À la cinémathèque

Au sein de la Cinémathèque de la danse où il a travaillé fidèlement de 1987 à 2013, il a œuvré à mieux faire apprécier du public l’art chorégraphique moderne, né en même temps que le cinéma à la fin du XIXe siècle. Responsable des programmes imprimés (on se souvient des superbes doubles feuilles A3 sur papier couché distribuées à Chaillot, puis à Bercy), il partait souvent en banlieue, dans les régions de France, en Europe et parfois au-delà, pour accompagner les programmes présentés dans toutes sortes de lieux. Car qu’est-ce qu’un film, surtout un film du passé, s’il n’est pas introduit par des éléments de contexte ? Qu’est-ce qu’une archive si elle n’est pas accompagnée de clés de lecture ? Bernard savait mettre en appétit avec ces documents rares, alliant son érudition, son enthousiasme et sa joie de partager.

Dans le même article est évoqué le documentaire de 1957 A Dancer’s World, réalisé par Peter Glushanok, « film magnifique qui montre de la danse là où on ne l’attendait pas (…) Le montage alterné entre la loge où l’on voit Martha Graham se maquiller pour Night Journey tout en méditant sur la formation du danseur et des séquences de danse dans le studio de la compagnie crée une atmosphère artistique qui se rapproche des Carnets de dessins de Léonard de Vinci. Le corps devient le fusain qui tire des grains de l’espace des clartés nouvelles ». En quelques mots, Rémy donne envie de découvrir ce film et le place dans une perspective où la danse n’est plus l’oubliée ou le parent pauvre des arts, mais figure à égalité avec les arts majeurs. Ce n’était pas partie gagnée il y a trente ans et encore aujourd’hui, la danse doit trop souvent s’affirmer face à l’avalanche d’images et à la méconnaissance de son histoire. Merce Cunningham, ancien de la compagnie, n’est pas oublié et Bernard Rémy pointe les divergences entre les deux chorégraphes.

Dans la suite de l’article, il partage son amour pour les japonais Yasujiro Ozu et Tatsumi Hijikata, faisant dialoguer cinéma et butô, et termine avec l’Afrique et le cinéaste Jean Rouch, évoquant « l’œuvre nouvelle entre raison et folie », s’appuyant sur deux autres films. On voit comment il créait des passerelles audacieuses, faisant le travail d’un chercheur et d’un vulgarisateur.

Obsèques

Une cérémonie émouvante a eu lieu au Père Lachaise à Paris le 20 septembre, dans la coupole du colombarium. Des témoignages et des souvenirs furent partagés, hélas peu audibles vu l’acoustique du lieu. On entendit Daniel Dobbels, chorégraphe, critique d’art et écrivain, son camarade de lycée avec qui il avait cofondé en 1977 la revue Empreintes – Écrits sur la danse, et Patrick Bensard, ancien directeur de la Cinémathèque de la danse. Des membres de sa famille s’exprimèrent, notamment un de ses neveux qui rappela comment, à 14 ans, il reçut de son oncle le livre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, une histoire où, dans une dictature imaginaire, le savoir des livres est banni et tout ouvrage brûlé. Thème d’actualité aujourd’hui s’il en est, alors que la parole est loin d’être libre dans certains pays avec à l’œuvre des censures qui, si elles ne mettent pas les livres au bûcher comme le faisaient les nazis, en enlèvent certains par rayons entiers dans les médiathèques.

La musique baigna cette cérémonie, introduite et close par le choral « Ich rufe zu Dir » (Je T’appelle, Seigneur) de Bach joué au piano par Alfred Brendel (enregistrement). Pendant un touchant diaporama retraçant des événements de la vie privée de Bernard (mariage, enfants, amis…), le Prélude en Sol de la 1 ère Suite pour violoncelle seule de Bach fut joué magnifiquement en direct par l’altiste Karine Lethiec. Après les prises de parole vint une danse, d’abord celle d’Elisabeth Schwartz, femme de Bernard, chorégraphe, pédagogue, spécialiste entre autres de la pensée et de l‘œuvre d’Isadora Duncan. Après s’être profondément inclinée devant le cercueil, elle dansa en gestes amples et aériens, sur Nacht und Träume (Nuit et rêves), lied de Schubert adapté et enregistré pour violoncelle (Mischa Maisky) et piano (Daria Horova), avant d’être rejointe par six autres danseuses, Dominique Rebaud, Geisha Fontaine, Catherine Chatelain, Isabelle Narcy, Mingxi Zhang et Sonia Gresland-André.

Toutes firent cercle autour du défunt, parfois se tenant les mains haut levées, parfois oscillant tout en lenteur. Puis sur « Du bist die Ruhe » (Tu es le repos), toujours de Schubert, et Abends, Le soir des Fantasiestücke de Schumann, l’assistance est venue se recueillir autour du cercueil. Ces musiques poignantes et profondes serraient le cœur mais nous mettaient en communion, rappelant aussi que Bernard Rémy aimait beaucoup la musique classique. Au moment de la crémation, Bach fut de nouveau présent et vibrant avec l’enregistrement du choral solennel « Nun komm der Heiden Heiland » de Bach (« Viens maintenant, sauveur des Païens », arrangé ici et enregistré au piano par

Wilhelm Kempff).

Monsieur le président

Mais un autre registre fut convoqué au milieu du témoignage de Daniel Dobbels, celle de la voix de Serge Reggiani chantant « Le déserteur » (enregistrement de 1965), célèbre chanson de Boris Vian de 1954, composée au moment de la guerre d’Indochine. On se souvient de son ton grave et désespéré :

« Monsieur le président,

je vous fais une lettre,

que vous lirez peut-être

si vous avez le temps… »

Pourquoi ce choix ? C’est que Bernard, homme de gauche militant du PSU, marqué par mai 1968 et sa grande rupture idéologique, par les philosophes et psychologues de Vincennes (G.Deleuze, M.Foucault, C.Rabant, M.Montrelay, S.Leclaire…) avait été sommé de faire son service militaire et avait fini par déserter. On sait que le statut d’objecteur de conscience créé en 1963 au lendemain de la guerre d’Algérie était très précaire (interdiction de la diffusion d’informations, statut non assuré dans tous les cas) et Bernard n’en bénéficia pas.

Créateur du GIA (groupe d’information Armée, sur le modèle du GIP – groupe d’information prison créé par Foucault), refusant de servir, Bernard fut arrêté au début des années 1970, puis jugé en 1975 et condamné à 18 mois de prison par le TPFA (tribunal permanent des forces armées), instance d’exception créée sous Pétain et abrogée seulement en 1981 par le président Mitterrand. Il en profita pour continuer à lire, à écouter la radio et à s’informer, mais surtout pour écrire deux ouvrages difficiles à trouver aujourd’hui, le notoire L’homme des casernes (1975, Maspéro), qui décrit en détail la vie militaire, la caserne comme lieu de non-droit, son illusion de communauté et son appareil répressif institutionnalisé, et son Journal (Hachette, 1977). Quelques extraits de ce dernier, imprimés sur deux pages, étaient disponibles le 20 septembre dernier en fin de cérémonie.

Empreintes

Il est indéniable que cette expérience violente de privation de liberté et ensuite de ses droits civiques affecta Bernard Rémy, à la fois physiquement et psychologiquement, même s’il reçut le soutien de personnalités comme le couple Vian, Marguerite Duras ou le couple Sartre-Beauvoir… Revenu à la vie civile, il fut de l’aventure de la revue Empreintes (titre inspiré par Les empreintes, titre d’une pièce deSusan Buirge chez qui dansait D.Dobbels en 1977) qui avait pour ambition d’être les « Cahiers du cinéma » de la danse. Cette intense aventure éditoriale s’arrêta hélas au bout de six ans mais les articles qui y parurent – dont ceux de Bernard – furent d’une qualité rare. Bernard y avait rencontré lors d’une réunion Élisabeth fin 1980 et dorénavant, ils cheminèrent ensemble, lui l’admirant et l’aidant à s’affirmer à son retour des États-Unis en 1983, elle l‘inspirant. La vie à Paris fut précaire au début, voire financièrement chaotique, mais leur amour fut indéfectible et enrichi de la naissance de deux enfants. Brillant, érudit (il avait lu Kant, Nietzsche, Bergson, Mallarmé…), curieux de tout, il découvrit notamment la danse contemporaine qui florissait à ce moment-là. À cet égard, son texte « Musique des gravitations », paru dans La danse, naissance d’un mouvement de pensée ou le complexe de Cunningham (Armand Colin 1989, dir. L. Niclas), examine la question de la gravité chez Mary Wigman, Merce Cunningham, Odile Duboc, Elsa Wolliaston avec une grande pertinence.

Doté d’une pensée profonde et d’un esprit de recherche affiné, Bernard était détenteur d’un CAPES de lettres modernes mais toute perspective de passer l’agrégation et d’enseigner lui avait été interdite suite à son procès.

Il avait comme projet de publier un livre Les mimes au cinéma : Chaplin, Keaton, Tati, Jerry Lewis, Beckett) mais cela ne se fit pas. Après le décès en 2012 de son amie Laurence Louppe, critique de danse à Art Press, pédagogue et écrivaine, un projet autour des écrits de celle-ci était né mais n’a pu aboutir pour différentes raisons et puis l’état de santé de Bernard a commencé à se dégrader. En 2006 cependant était paru un catalogue des films de la Cinémathèque de la danse et il en était très fier.

Elisabeth Schwartz envisage de réunir tous ses textes épars et d’en faire la publication.

Attendre et danser

Laissons à Bernard le mot de la fin : « En art, on ne rencontre pas la question de l’authenticité tout de suite. Un moment trouble précède la mise en forme d’une nécessité. L’attente, ce temps sans être, ce remous à même le néant, échappe au partage de la vérité et de l’erreur. Une démesure discrète balafre l’être de chacun : c’est une mort d’avant la vie. Elle se détourne doucement de toute nomination hâtive : faiblesse, vide, indifférence » (« Les rythmes de l’attente », in Empreintes n°5, mars 1983). Et dans son journal (22 novembre, probablement 1975), cette phrase énigmatique : « La danse moderne n’est pas un spectacle : elle commence aussi en son absence, quand le spectateur se lève ».

Que commençons-nous en l’absence de Bernard ? Imprégnés de musique, de danse, de souvenirs et d’intelligence, de son sourire surtout, nous avons senti Bernard présent en chacune et chacun le 20 septembre. Il a laissé indéniablement en nous son empreinte, loin de toute condescendance, de toute arrogance.

Bernard Rémy dans le hall de la cinémathèque de Chaillot, en novembre 1993 lors de l’hommage de la Cinémathèque de la danse à Alwin Nikolais, mort six mois plus tôt. A gauche, le critique et historien de la danse René Sirvin.

Visuel: © Stéphane Dabrowski

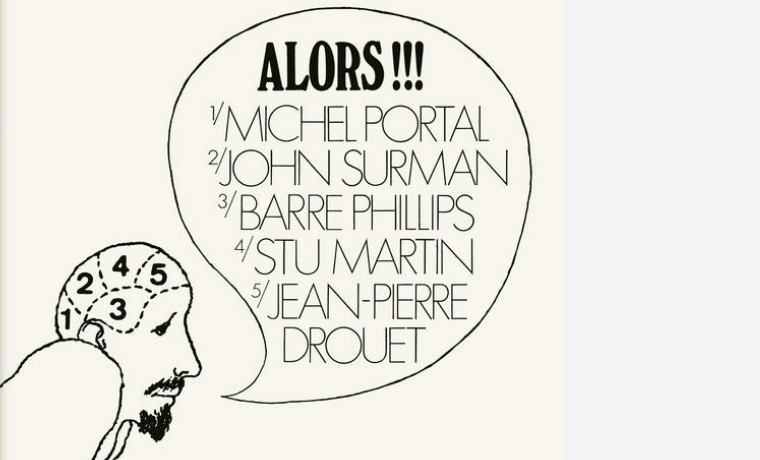

Alors!!! Non. Michel Portal ne vient pas de nous quitter à 90 ans

par Hanna Kay16.02.2026

→ Lire l’article

Paris transpire ! Une séance aux premiers bains communaux qui ouvrent à Ground Control

par Yaël Hirsch13.02.2026

→ Lire l’article